なぁ、自分は悩みとかあるん?

ふふっ、むしろ悩みしか無いですね。

最近な、悩むと考えるの違いが分からんくて悩み続けるという、負の無限ループに落ちてんねん。

もくじ

乏突起神経膠腫(oligodendroglioma)とは

乏突起神経膠腫の概要

神経膠腫(グリオーマ)とは

まぁええか。さて、本題に戻るで。

今日は乏突起神経膠腫についてや。

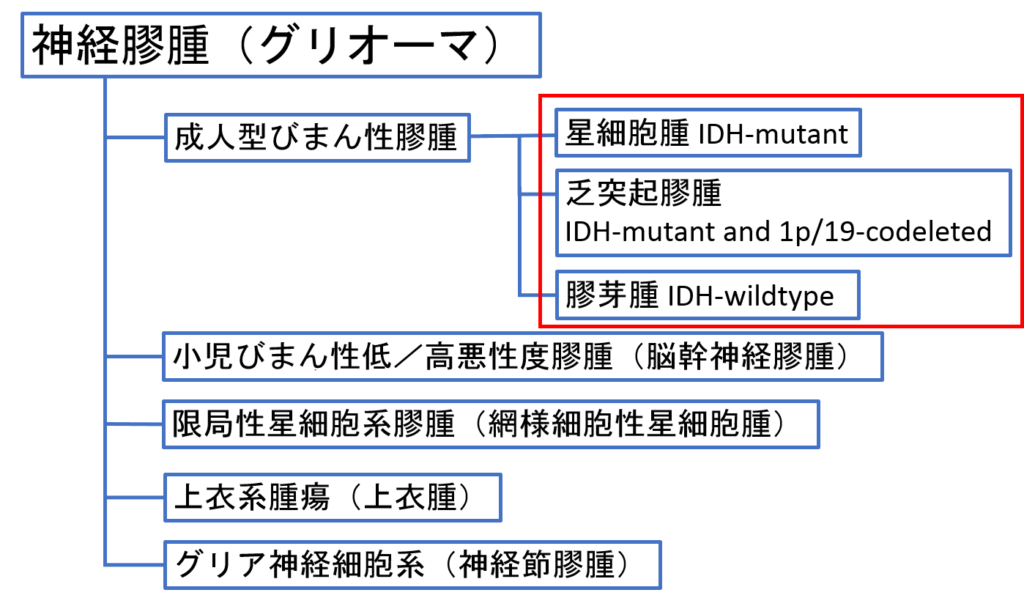

脳外を専門にやってる施設やないと、グリオーマという言葉は知っててもその中にどんな分類があるかっちゅーとこまでは厳しいかもしれん。まずは簡単にグリオーマについて話していくで。

脳には多くの神経細胞(ニューロン)があって、この神経細胞を支えているのが神経膠(グリア)細胞や。

んで、この神経膠細胞には、星細胞(アストロサイト)、乏突起膠細胞(オリゴデンドロサイト)、小膠細胞(ミクログリア)、脳室上衣細胞の4つがあんねん。

これらの役割は神経細胞を固定したり、栄養伝達、神経伝達物質の処理、血液中の物質が脳組織へ移動するのを制限したりしてんねんで。

ほんで神経膠細胞から発生するのが神経膠腫(グリオーマ)やねん。

グリオーマには大きく3つに分類されてて、星細胞腫(アストロサイトーマ)と乏突起膠腫(オリゴデンドログリオーマ)、膠芽腫(グリオブラストーマ)や。

これらは基本的に浸潤するように広がっていくから、手術で完全に摘出するのは難しいと言われとる。

乏突起神経膠腫

乏突起膠細胞は、神経細胞の軸索を覆ってるミエリン髄鞘の形成に関係している細胞や。

んで、上で話した通り乏突起膠腫というのは神経膠腫、もっと言えば成人型びまん性膠腫の中の一つなんやけど、従来は乏突起神経膠腫(グレード2)と退形成乏突起神経膠腫(グレード3)に分けられてたんや。

それが2021年のWHOの改定で退形成という表記が無くなってん。

じゃあ、何で分類するかというと病理組織の結果で分けるらしいねんな。つまり病理が出てグレードが決まるって訳や。

好発年齢は30~50代で、特に前頭葉に好発して脳表に向かって進展していくという特徴があるで。

あとは、壊死があると予後不良因子やと言われとる。

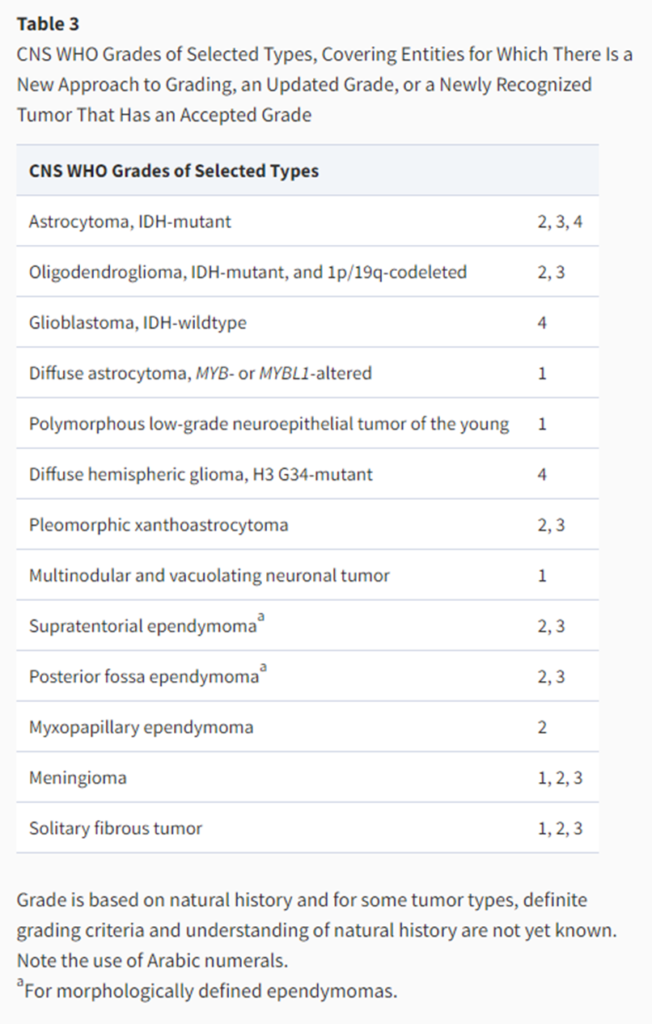

グリオーマのグレード分類

ちなみに2021年の改訂では、乏突起神経膠腫だけやなくて、astrocytomaはグレード4が追加になったりして、ちょいちょい変更があったんやで。

乏突起神経膠腫はグレード分類でいうと2 or 3になるで。

新しい分類は以下の通りや。

ちなみに余談やけど、グレード分類は1が良性で2以上が悪性と考えてもらえればええで。数字の大きさによって進行のスピードが違うというイメージが近いかな。

乏突起神経膠腫の概要まとめ

乏突起神経膠腫の概要はこんな感じや。

- びまん性、浸潤性で緩徐の発育形式

- 40~50代に好発するが、他の年代でも発生する

- 大脳半球、特に前頭葉が好発部位

- グリオーマの中では比較的完治を見込める腫瘍

旧分類とWHO2021年分類

参考までに旧分類と2021年の分類を載せておくで。旧分類はもう使う事も無いとは思うけどな。

| 旧分類 | 概要 | 臨床症状 |

|---|---|---|

| 乏突起神経膠腫(グレード2) | 全年齢に発生し、発育はゆっくり 大脳皮質、特に前頭葉に多く、腫瘍辺縁部の石灰化が特徴 | 痙攣 |

| 退形成乏突起神経膠腫(グレード3) | 乏突起神経膠腫から10年程度で発症する事が多い 壊死や出血を伴いやすい | 痙攣 |

| 2021年分類 | 概要 |

|---|---|

| 乏突起神経膠腫 IDH変異型 グレード2 | グレード分類は病理組織で決定される 旧分類のグレード2乏突起神経膠腫 |

| 乏突起神経膠腫 IDH変異型 グレード3 | グレード分類は病理組織で決定される 旧分類のグレード3退形成乏突起神経膠腫 |

画像所見

乏突起神経膠腫の画像所見

CT画像所見

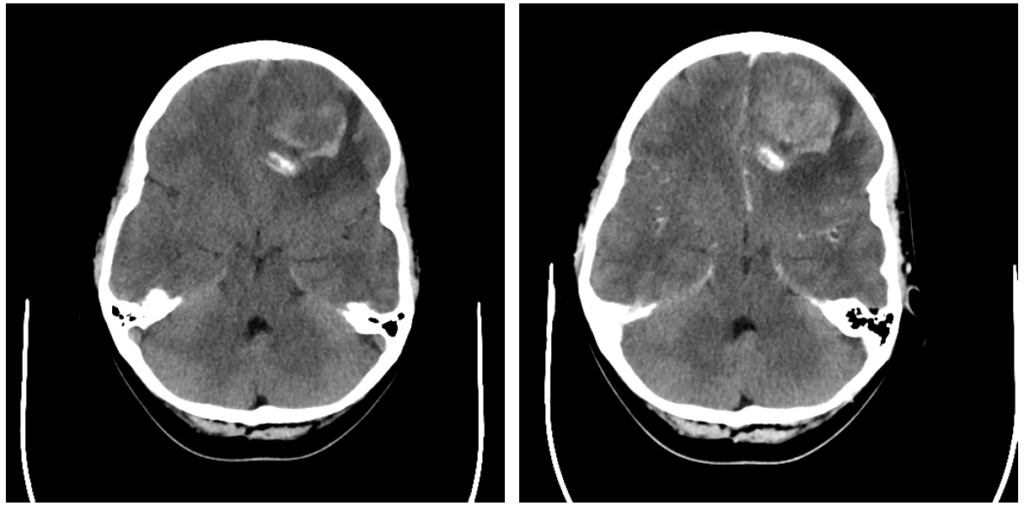

乏突起神経膠腫の画像所見で特徴的なのは、CTで石灰化を認める事や。

これがあるか無いかで星状細胞腫との鑑別が出来る事があるんやけど、全症例に石灰化がある訳やなくて判別が困難な例もあるから注意やで。ちなみに石灰化を有する確率は70~90%と言われとる。

MRI画像所見

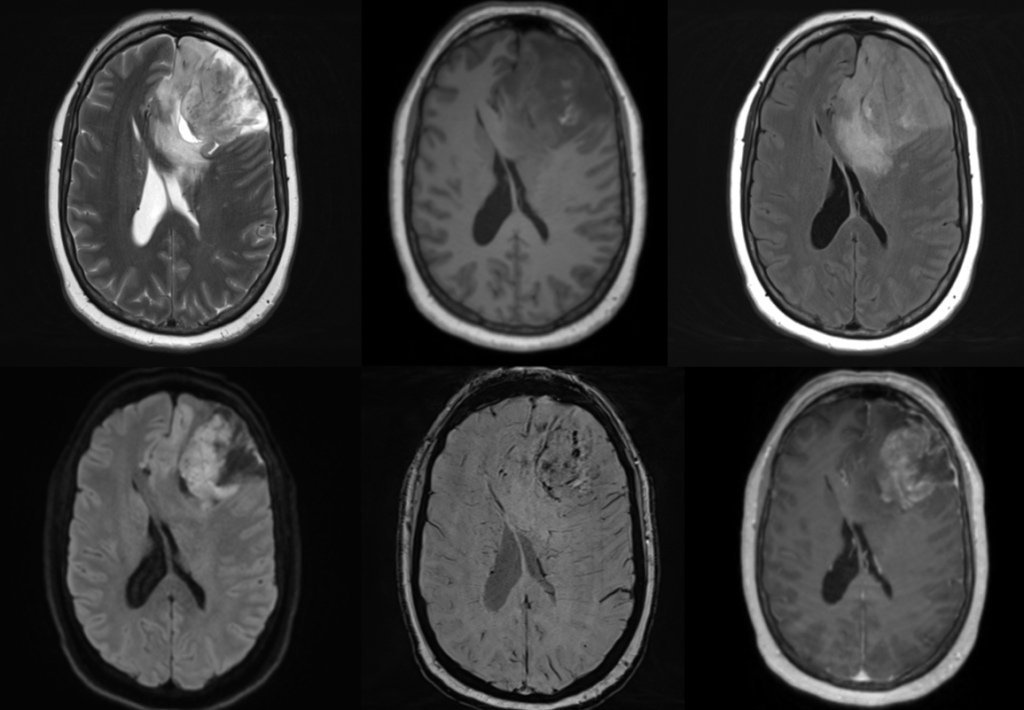

MRIではT1強調で低~等信号、T2強調やFLAIRで高信号を示すで。

造影効果は様々で悪性度が高くなるにつれて増強部分が多くなるで。

そういう点から可能ならCTとMRI両方撮影した方がベターかもな。乏突起神経膠腫に特徴的な石灰化はCTでの方が見えやすいしな。

でもMRIでも分からん事も無いで。

CT/MRI画像所見まとめ

参考までにまとめるとこんな感じや。

| CT | FLAIR | T2WI | T1WI | CE | 他 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 乏突起神経膠腫 | 腫瘍辺縁に石灰化を70~90%で伴う | 高信号 | (不均一な)高信号 | (不均一な)低~等信号 | 半数で造影効果を認める(造影効果を認めないケースもある) | 造影効果がある方が悪性度が高い グレード判別は病理結果で決まる グレード2は前頭葉、グレード3は前頭葉と側頭葉に好発 |

臨床画像

実際の画像については適当なものが無かったからRadiopediaから参照してるで。

この症例はGrade3(乏突起神経膠腫 IDH変異型 グレード3)やで。

Case courtesy of Frank Gaillard, Radiopaedia.org

別症例のCT画像も載せておくで。石灰化があるのが分かると思う。

Case courtesy of Frank Gaillard, Radiopaedia.org

鑑別診断のポイント

星状細胞腫や多型黄色星状細胞腫 他

次に鑑別診断については、上でも出てきた星状細胞腫やったり、多形黄色星細胞腫やdysembryoplastic neuroepithelial tumor:DNT、神経節膠腫なんかがあるかな。星状細胞腫についてはこっちを参考にしてくれや。

多形性黄色星細胞腫は、表在性の嚢胞病変でdural tail signを伴う事が多いのが特徴やし、DNTは10~20代での発症と浮腫性変化と造影効果が乏しい点、皮質から脳室側に向かって楔状や三角状の病変が見られるという特徴があるから鑑別の参考にしてや。

ただどの病気にも言えるんやけど何事にも例外っちゅーもんがある。上で話した内容はあくまで傾向や。乏突起神経膠腫も全例で石灰化がある訳や無いしな。

他に同じグリア細胞からの腫瘍化するものとしては膠芽腫があるで。膠芽腫についてはこちらから確認しておいてくれや。

まとめ

今日は乏突起神経膠腫についてレクチャーしたで。ポイントは3つや。

病理診断でグレードが分けられるようになったが、グレード2は前頭葉、グレード3は前頭葉と側頭葉に好発する傾向がある

CTで石灰化を有するかどうかで本症例かの鑑別の参考になる事が多い

MRIでは、T1で(不均一な)低信号、T2、FLAIRで(不均一な)高信号。特に造影効果がある方が悪性度が高い傾向にある。

こんな感じや。実際の画像を見た事が無い人は、ネットで検索すると色々出てくるから1度見ておいてな。

過去に症例の経験があるかないかで引っかけられるかどうかが決まんねんで。

ちなみに読影は考える事が多い作業やねん。色んな可能性の中から最終的な診断を記載する訳やからな。

せやからこのレクチャーもあれこれ考えながら聞くと頭の中に残りやすいと思うわ。

今、思ったんやけど、「悩む」ってのは答えを出そうとしてへん事、「考える」ってのは答えを出そうとしている事やないかな。

せやから悩むと出口の無い無限ループにハマってしまうねん。

つまり悩んでもいい事はあらへん。どうせなら考えろって事や!

なんか自己解決した気がするわ!つまりワシは考えてたんやな!

ってな感じで今日はこのへんにしよか。

ほな、精進しいやー!