無になろうと思います。僕の中の煩悩を取り払うのだ。

いきなりなに言ってんねん。チンパンジーに殴られでもしたんか?

煩悩を取り払うのです。目の前の画像に集中するのです。それが世のためなのです。一切皆苦なのです。

なんや、なんや。頭の中が渋滞して全く理解が追いつかんで。

頭部MRIオーダーしたろか?

えっ?いらへんの?無に検査は必要あらへんって?

ならええんやけど・・・

ってかなんでワシが代弁してんねん!自分で喋れや!

もくじ

低髄液圧症候群(spontaneous intracranial hypotension suyndrome)とは

低髄液圧症候群の概要

さて、今日は低髄液圧症候群や。

低髄液圧症候群ってのはな、国際頭痛分類によると

「頭部全体および/または鈍い頭痛で、座位または立位をとると15分以内に憎悪する頭痛」

と定義されてんねん。

簡単に言うと、立位や座位で憎悪して臥位で改善する起立性頭痛の事や。

これは何らかの原因で髄液圧が低下したためと言われとる。

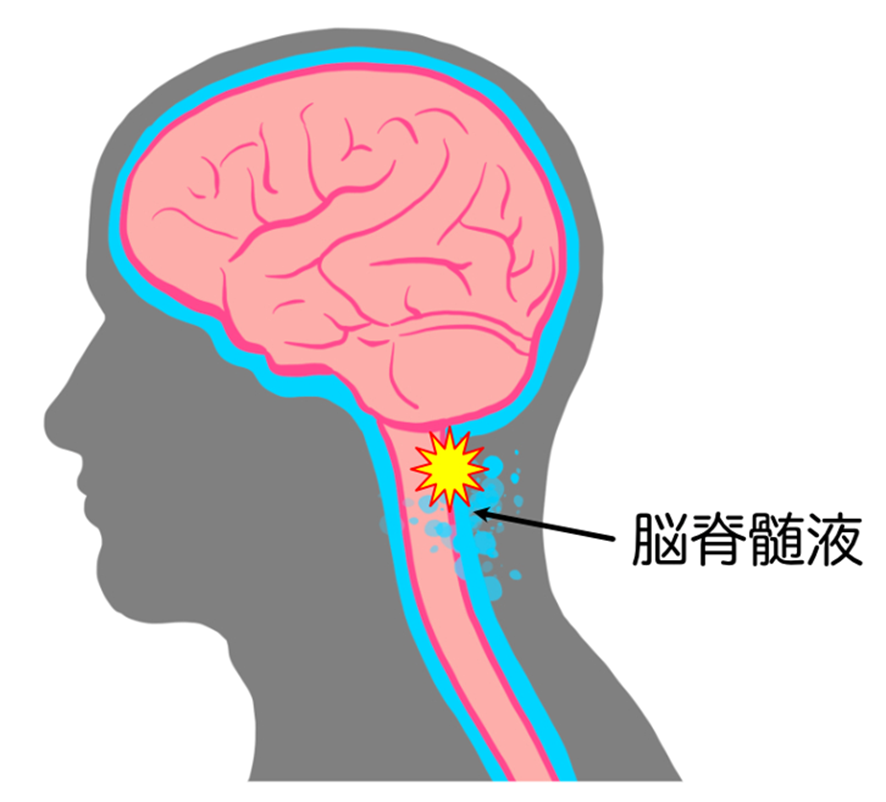

髄液漏があって、髄液圧が減少、その結果、脳が沈下して脳神経や頚髄神経に症状が出てくる状態や。

髄液漏の原因

髄液漏の原因としては、外傷や脊椎手術や腰椎穿刺などによる髄液の硬膜外漏出があるで。

他にはくも膜下出血やスポーツ外傷、交通外傷、出産なんかで起きる事もある。

つまり脊髄腔に強い衝撃が加わった時に起きるんや。

ただ原因不明の特発性の場合もあるで。

脳脊髄液減少症の診断基準

診断基準としては、項部硬直、耳鳴り、聴力低下、光過敏、悪心のうち1つを伴って、脳脊髄圧が60mmH2O以下になる事と定義されとる。

また「脳脊髄液現象症ガイドライン2007」やと、脳槽/脊髄液腔シンチグラフィは診断に有効な検査となってて、次の項目で1つ以上該当すれば髄液漏出と診断が可能とあるで。

- 早期膀胱内にRIが集積する:3時間以内で頭蓋円蓋部にRIが到着せずに膀胱に集積する

- 脳脊髄液漏出像がある:くも膜下腔外のRI描出

- RIクリアランス亢進がある:24時間後の脳脊髄液腔RI残存率が30%以下

脳脊髄液減少症との違い

ちなみに脳脊髄液減少症って呼び方もあるんやけど、これはほぼ一緒やで。

実際には典型的な症状があっても、低髄圧を来さない事もあるから、脳脊髄液減少症と呼ぶ方法が提案されてんねん。

割合的には低髄液圧症候群の方が多い気もするかな。今回は低髄液圧症候群で話してくけど、適時更新するで。

低髄液圧症候群のまとめ

ここまでを簡単に纏めておくで。

| 原因 | 特徴 | |

|---|---|---|

| 低髄液圧症候群 (脳脊髄減少症) | 外傷や手術によるCSFの硬膜外漏出 特発性の事もある | 立位や座位で頭痛が憎悪し臥位で改善 項部硬直や耳鳴り、聴力低下、光過敏、悪心のうち1つが該当し、脳脊髄圧が60mmH2O以下 |

画像所見

低髄液圧症候群の画像所見

次に画像所見についてや。

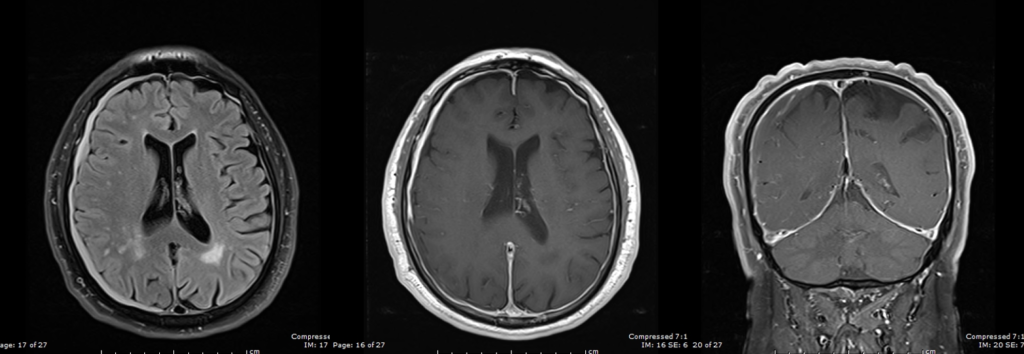

1番特異的と言われてるのが、びまん性の硬膜の造影増強効果や。

他に硬膜肥厚、硬膜下腔拡大、小脳扁桃下垂、脳静脈拡張、下垂体腫大、脳幹扁平化、脳室狭小化などがあって、これらはCSFの容量低下を反映しての画像所見なんやで。

あとは硬膜下血腫なんかを合併する事もあるから、外傷歴の無い硬膜下血腫や水腫の場合は低髄液圧症候群を鑑別にあげるのを忘れずにな。

漏出部位の特定はMRミエロを撮影するとええで。以外とよく分かったりすんねん。

他にはCTミエロや核医学を使った検査(脳槽シンチグラフィ)もあるんやけど、MRIは時間的に短く済むのと侵襲性が少ない検査や。

せやからまずはコレを撮影しておくとええで。

さて、ここまでの画像所見をまとめておくかな。

| 画像所見 | 他 | |

|---|---|---|

| 低髄液圧症候群 | びまん性の硬膜の造影増強効果 他に硬膜肥厚、硬膜増強効果、硬膜下腔拡大、小脳扁桃下垂、脳静脈拡張、下垂体腫大、脳幹扁平化、脳室狭小化 など | 外傷歴の無い硬膜下血腫や水腫の場合は低髄液圧症候群を鑑別にあげる |

造影後の画像は3方向を撮影しておくと、硬膜肥厚や静脈拡大が確認しやすいで。

ただ必ずしもMRIで所見があるって訳やないから注意が必要や。

何を追加したらええか不安な場合は、取り合えず3方向撮影しとけや。ちなみに、平成24年に厚労省研究班が画像診断/判定基準を出してんねん。リンクを貼っておくから後で見ておくとええで。

実際の症例

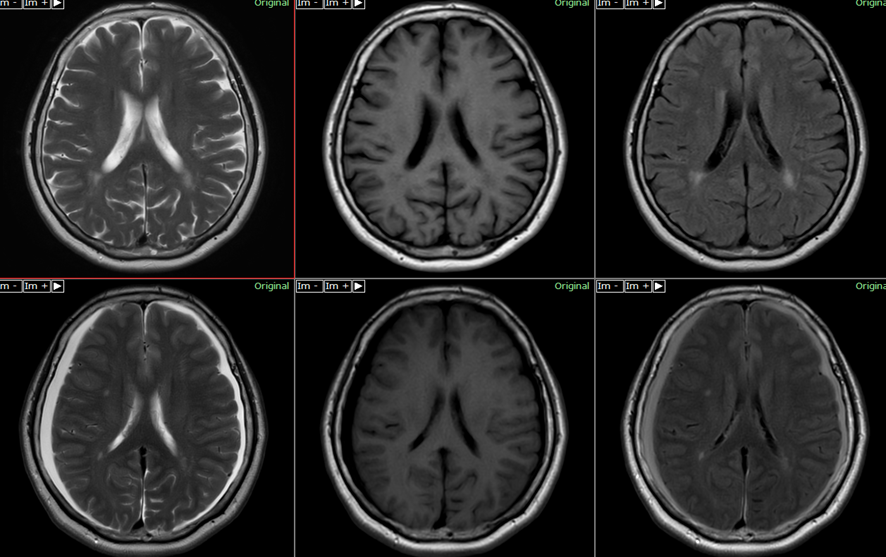

実際の症例や。

診察の時に外傷などのエピソードはあらへんかってん。脳動脈瘤のフォロー検査を実施して発見された症例や。

1年前の画像と比較して硬膜下血腫と脳室や脳槽の狭小化を認めて、精査の結果、低髄液圧症候群と診断されたで。

びまん性の硬膜増強画像とはちゃうけどな。こういうパターンもあんねん。

こっちはRadiopediaから参照例や。硬膜の造影効果が見られるで。

典型的な画像やな。これを目に焼き付けておくとええで。

鑑別診断のポイント

硬膜増強する疾患

さて鑑別診断のポイントやけど、これは硬膜の増強効果を認める疾患が対象やで。

具体的には、悪性腫瘍の硬膜浸潤、髄膜炎なんかや。

いずれも脊椎内に連続するような対称性で均一な造影効果やあらへんから、そこで鑑別が必要や。

他には肥厚性硬膜炎なんかもそうやな。肥厚性硬膜炎の原因は自己免疫性や感染なんかやから、治療方針が全く違ってくるな。

まとめ

今日は低髄液圧症候群についてレクチャーしたで。ポイントは2つや。

脳脊髄が漏出する事で頭痛などの症状が起きる疾患

硬膜肥厚やびまん性の造影効果、下垂体腫大、脳静脈拡大、脳室狭小化などが特徴的な画像所見

こんな感じやで。画像所見については他にもあったから、忘れてしもうた人は画該当部位に戻って復習しといてな。

ちなみに専門的になると、もっと知っとかなアカン事があんねんけど、現場で検査をする限りにおいては、これくらいを覚えておけばOKやと思うで。

特に低髄液圧症候群が疑われたら矢状断なんかを追加しておくと、より診断の手助けになるからな。

撮影してる技師はんが気がつけるかどうかが大きいねんで。

法無我ですね。

まだやんのかい。もう扱いが難しいわ。終まいにするで。

ほな、精進しいやー!