まぁまぁ、そんな落ち込むなって。まだ若いんやからまたチャンスあるやん。

別に落ち込んでませんけど?

もくじ

視神経脊髄炎関連疾患(neuromyelitis optica spectrum disorder:NMOSD)とは

視神経脊髄炎関連疾患の概要

強がらんでもええんやで。さてさて今日は視神経脊髄炎関連疾患についてや。

以前は視神経脊髄炎(NMO)と言って、視神経炎と脊髄炎がある病態で、多発性硬化症(MS)の亜型と考えられとったんやけど、AQP4(抗アクアポリン4)という特異的な抗体が発見された事で、実はMSとは別機序による違う病気やと分かってん。

AQP4の役割についてはこっちの資料が参考になるから一読しておくとええで。

ほんで新しい診断基準の改変に伴って、NMOと旧NMOSDを合わせてNMOSDに変更になったんや。

ちなみに視神経脊髄炎関連疾患ってなってるけど脳にも病変が発生するで。

発症年齢は40~50代がメインで平均では45歳前後が多くて、圧倒的に女性に多い(70%以上)んや。

10万人あたり5人程度の罹患率で、国内には5~7000人程度の患者数らしいな。

視神経脊髄炎関連疾患の原因

NMOSDは自己抗体(AQP4)が自分の視神経や脳、脊髄を障害してしまう事で発症すんねん。

このAQP4がある事で、神経細胞を攻撃して様々な症状が出てしまうんや。

そもそも何で攻撃するのかは明らかになってへんのやけど、遺伝的要因とか環境的要因とかが言われてるな。

視神経脊髄炎関連疾患の臨床症状

主に神経や脊髄に炎症が起きる事で、視力の低下や視野欠損、運動麻痺や感覚障害なんかが主な症状やで。

脳に出来た場合は、運動症状や失調、複視などの症状が出るで。病変が出来た部位によって症状が変わってくんねん。

診断基準と2015 IPND criteria

新しい診断基準は、AQP4抗体を持つ疾患をNMOSDとしてMSとは違う病気として扱うねん。

詳細は難しくてややこしいから簡単に言うと、NMOSDは脱髄疾患やなくて自己免疫疾患だったって事や。

これは上で話した通りやな。しかもMSの治療薬がNMOには憎悪する事も分かってん。せやから正確な診断は重要なんやで。

診断基準ついては、2015IPND criteriaってのがあって、抜粋したものを添付しとくから頭の片隅にでも入れといてな。

- 主要臨床症候:視神経炎、急性脊髄炎、延髄最後野症状、急性脳幹症状、MRI病変を伴う症候性ナルコレプシーあるいは脳幹症候群、MRI病変を伴う症候性大脳病変

- 必須項目

- 抗抗APQ4抗体陽性:1つ以上の主要臨床症候を満たす

- 抗APQ4抗体陰性あるいは未測定:2種類以上の主要臨床症候を満たす

- そのうち1つは視神経炎、急性脊髄炎、延髄最後野症状がある事

- 空間的多発を満たす事(2種類以上の異なる主要臨床症候が必要)

- 以下のMRI所見がある 視神経炎:長い視神経病変や視交叉病変 急性脊髄炎:3椎体以上の病変あるいは脊髄萎縮 延髄最後野病変:延髄背側あるいは最後野の病変 脳幹病変:脳幹の上衣周囲の病変

視神経脊髄炎関連疾患の治療法

治療法は急性期と慢性期で分かれてるで。急性期はMSとNMOSD共に共通や。ステロイドパルス治療や血液浄化療法なんかやな。

違いがあるのが慢性期治療や。NMOSDは副腎皮質ホルモンや、免疫抑制剤なんかを使用するんや。

ちなみにMRI検査で病変が同定できひん時は、脳脊髄液検査や誘発電位などの検査をして確定させる事もあるで。

特に誘発電位は自覚症状が無い場合でも見つかる事もあんねん。

画像所見

視神経脊髄炎関連疾患の画像所見

次に画像所見についてやで。病変が出来る部位別に分けて話していくで。

脳病変

まずは脳からや。第3、第4脳室や中脳水道周囲、視床下部、延髄背側の病変が特徴的や。

他には皮質脊髄路の病変、広範におよぶ白質病変、非特異的白質病変なども報告されてるな。小脳付近の病変が要チェックポイントやで。

脊椎病変

次に脊椎の画像所見や。脊椎は頭尾方向に3椎体以上に及ぶ事が多いのと、axial上で中心管周囲の灰白質が障害されてる事が多いで。

慢性期には、しばしば萎縮も見られるわ。

NMOSDに特徴的な所見としてbright spotty leasionという脊髄内にT2強調で高信号になる所見があんねん。

これを脊椎空洞症と間違えんようにな。胸椎の方が頻度が高めで頭尾方向に長いというデータもあるで。

視神経病変

後は視神経病変やな。視神経の半分以上まで、時に視交叉や視索まで炎症所見が及ぶこともあって、これは両側性の時もあんねん。

主な所見は視神経の腫大でT2強調、脂肪抑制で高信号、造影で増強する事や。慢性期には萎縮してる事もあるわ。

| 部位 | 画像所見 |

|---|---|

| 脳 | 第3、第4脳室や中脳水道周囲、視床下部、延髄背側の病変と皮質脊髄路の病変 広範におよぶ白質病変、非特異的白質病変 |

| 脊椎 | 3椎体以上の病変 横断像で中心管周囲の灰白質が障害 脊髄の腫大 bright spotty leasionという脊髄内にT2強調で高信号の特徴的な所見 胸椎の方が頻度が高い |

| 視神経 | 視神経の腫大でT2強調、脂肪抑制で高信号、造影で増強 両側性の場合もあり時に視交叉や視索まで及ぶ |

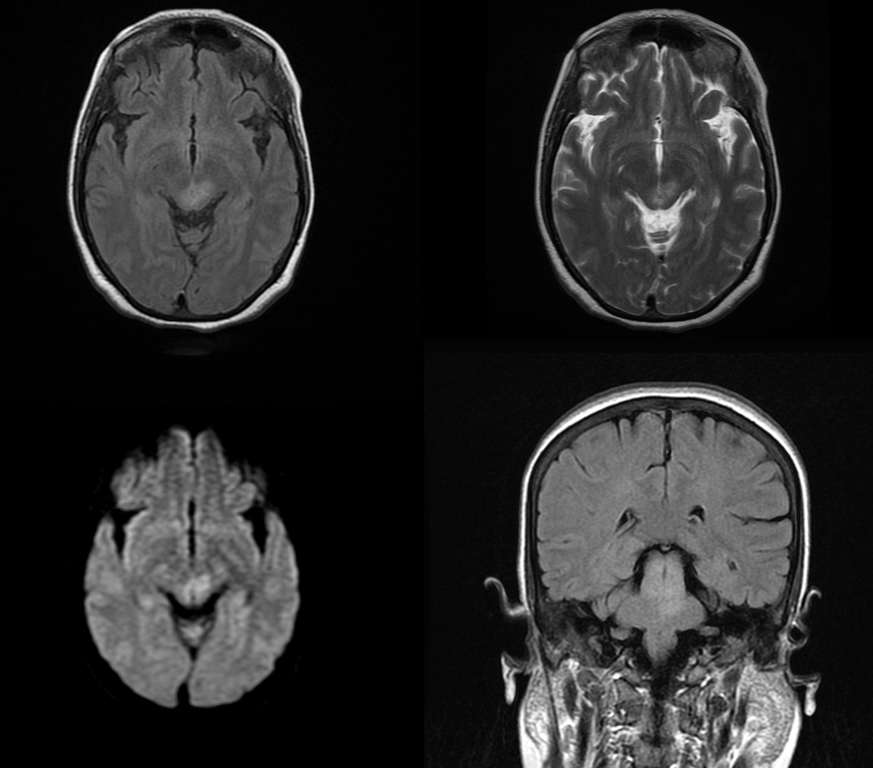

実際の症例

実際の症例や。これらはRadiopediaを参考にしてるで。

これは椎体に病変がある例や。いずれもT2WIの画像やけど、C2~5付近に病変があるのが分かると思うで。

次は脳幹に付近に病変がある例や。各々の画像で病変部分が高信号なのが分かると思う。

鑑別診断のポイント

MS(多発性硬化症)

鑑別診断については、MSとの鑑別が重要や。

治療法が異なるのと場合によっては悪化させてまうからな。

ただNMOSDは非特異的な所見が多いから、NMOSDが疑われたらAQP4抗体を調べるなりせんとアカンかもしれん。

画像所見だけで断定するのは難しいんやけど、造影で結節状やったりリング状の造影効果を見たらMSの方が疑わしいで。

あと脊椎に病変があった場合は、脊髄空洞症との鑑別が必要になる事もあるで。

ちなみにNMOSDはシェーグレン症候群、SLE、重症筋無力症などの自己免疫疾患や可逆性後頭葉白質脳症(PRES)を合併する事もあんねん。合わせて覚えておくとええで。

まとめ

今は視神経脊髄炎関連疾患についてレクチャーしたで。ポイントは2つや。

MSとの鑑別診断が重要

脳では第3、第4脳室や中脳水道周囲、視床下部、延髄背側の病変が特徴的

後は臨床症状も重要なのは言うまでもあらへんで。診断基準もあったからそれも覚えておくとええな。

と言っても、診断基準も数年で変わったりするし、分類も変わったりするのがこの業界の常や。

当然ガイドラインも変わる。常に新しい知識を得ていかんとおいてかれてまうねん。

読影もそうや。最初の頃は誰だって間違えんねん。それを上級医がフォローしてくれたりして、ようやく一人前になっていくねん。

だいたい、1回で成功するヤツなんておらへんねん。せやから気にすんなや!

いや、だから落ち込むような事は何もしてない・・・

その悔しさをバネに自分を磨かんかい!

ワシはそんな若者が好きやで。

HAHAHA!ほな、精進しいやー!