アカン。マジでアカンわ・・・

この世の終わりや。

どうしたんですか?

導入部分の、「ほとんどは雑談で忘れてもいいけど、たまにちょっと為になる時もあるかもね話」が何も思いつかへんねん・・・

もくじ

頭部外傷(external injury)とは

頭部外傷の種類

まぁ、たまには冒頭部分が無しでもええやろ。

さて、今日は頭部外傷についてやっていくで。

頭部外傷は脳出血のページとかぶる事もあるから、今回は硬膜下血腫と脳挫傷、びまん性脳損傷、脂肪塞栓についてやっていこうと思うとる。

まぁ基本的には、交通事故なんかの高エネルギー外傷が頭部に起きて、それに伴う症状が現れる状態の事や。

いくつか種類があるんやけど、まずは各疾患の概要からや。1個1個話していってもええんやけど、膨大になるから最初に表でまとめておいたわ。

これをベースに話していくで。

| 外傷の種類 | 内容 |

|---|---|

| 硬膜下血腫 | 外傷などにより、硬膜とくも膜の間に血液が貯留した状態 急性硬膜下血腫と慢性硬膜下血腫がある 架橋静脈の破綻による 骨縫合を超える場合もある(硬膜外血腫は超えない) |

| 脳挫傷 | 外傷などにより脳実質に直接的な損傷を来した病態 頭蓋骨と脳実質が衝突する事で発生する 外傷部直下の脳表挫傷(coup injury)と反対側に生じる挫傷(contrecoup injury)がある 外傷部、前頭葉、側頭葉底部が好発部位 |

| びまん性脳損傷 | 粗大な占拠性病変が無いにも関わらず意識障害がある病態 脳振盪、びまん性脳腫脹、びまん性軸索損傷(duffuse azonal injury:DAI)の3つがある 原因は外傷がほとんど 臨床的に受傷直後からの重篤な意識障害とCTで責任病変が認められない場合にDAIを疑う 3大好発部位は大脳皮髄境界、脳梁、脳幹 拡散強調が感度が高い |

| 脂肪塞栓 | 血中の微小な脂肪滴が細小血管を塞栓し重篤な臓器障害を来す合併症 fat embolism syndrome:FESとも言う 骨盤や四肢の長管骨の骨折後に生じやすいと言われている 受傷後14~48時間の潜伏期を経て発症する事が多い 肺や腎臓などにも発生するが脳の場合は週末領域梗塞に類似した分布、もしくはshower embolismの微小塞栓を認める事が多い 大脳皮質、基底核、脳幹、小脳が代表的な部位 |

硬膜下血腫

まずは硬膜下血腫についてや。これは外傷だけやなくて、他の原因でも起きる事があるんや。

例えばやけど、硬膜に癒着している動脈瘤やAVMが原因の事もあるな。頻度としては少ないけどな。

ほんで似たようなものに硬膜外血種があんねんけど、参考までに硬膜下血腫と硬膜外血腫の違いについても話していくで。

頭部は外側から頭蓋骨、硬膜、くも膜、軟膜、脳実質となっとるのは知ってるよな?

この硬膜とくも膜の間に血腫が出来るのが硬膜下血腫、頭蓋骨と硬膜の間に血腫が出来るのが硬膜外血腫や。

字の通り、血種が硬膜の外か内かって事やな。なかなか画像上では見分ける事が難しい場合があるんやけど、縫合線を超えるかどうかで判別可能や。

硬膜下血腫は縫合線を超えて進展するで。加えて脳ヘルニアを起こす頻度も高いねん。

忘れてた人は、これを機にあやふやな点をハッキリさせとくとええで。いざ実際の臨床となった時に使えへんからな。

脳挫傷

脳挫傷は交通外傷なんかで、頭蓋骨と大脳が衝突する事で脳が損傷した状態や。

側頭葉前面 / 底面、前頭葉前面 / 底面、半球間裂面、脳梁が好発部位と言われとる。

解剖学的に、頭蓋骨と脳が衝突しやすい位置や。

また、受傷側の損傷だけやなくて反対側も確認する必要があるで。

これは衝撃によって1回脳が振られて反対側の頭蓋骨にぶつかる事で負傷すんねん。この反対側の挫傷をcontrecoup injuryと呼んどる。覚えとき。

脳皮質は血管に富むために出血を伴いやすいんや。点状出血(CTでのsolt and pepper sign)を認める事が多いから、T2スターやSWIなんかも有効やで。

びまん性脳挫傷

次はびまん性脳挫傷やな。

3つのパターン(脳振盪、びまん性脳腫脹、びまん性軸索損傷)があるのは上で話した通りやけど、びまん性脳損傷=DAIという認識が一般的やから覚えておくとええで。

DAIの特徴は受傷直後からの重篤な意識障害なんやけど、典型的な例はそれほど多くあらへん。

意識清明期(数日)があってからの意識障害を伴うケースが多いかな。

原因は外傷などによる脳の捻れで、脳実質の違う密度の部分に損傷が起きるんや。

3大好発部位は、大脳の皮髄境界(傍矢状部)、脳梁、脳幹背側や。次いで基底核、大脳脚あたりやで。

肉眼的にはほとんど異常は認めへんけど、病理学的に軸索損傷や微小出血が見られんねん。

脂肪塞栓(FES)

次は脂肪塞栓やな。

これは、何らかの要因で血液内の脂肪が脂肪滴になったり、損傷などにより骨髄などの脂肪が入り込むために起きると考えられてるわ。

この血中の微小な脂肪滴が細小血管を塞栓し重篤な臓器障害を来す合併症なんや。

死亡率は10~20%程度と言われてて、典型的症状としては全身皮膚の点状出血、呼吸困難と低酸素症、赤血球や血小板の減少、意識障害、痙攣、麻痺なんかやな。

死亡率が10~20%って、なかなかの数字やで。

画像所見

外傷の画像所見

次に画像所見についてや。

これもまとめておいたから1度目を通しておいてくれや。

- 硬膜下血腫

- CTで三日月状の高吸収域が特徴

- 脳脊髄液の混濁や出血時期の違いにより、血腫の信号強度は不均一な事がある

- 脳挫傷

- CTでは出血部位が高信号になる(点状出血を認める場合はSolt and pepper signを認める)

- MRIでは脳実質の浮腫と点状出血を反映してT2強調やFLAIRで高信号を示す

- 点状出血にはSWIやT2スターが有効

- びまん性脳損傷

- 拡散強調で小点状の高信号を呈してADCは低下する

- 受傷後1週間程度でT2強調やFLAIRでの高信号化する

- 30~50%で微小出血を伴い、SWIやT2スターで低信号を呈する

- 脂肪塞栓

- 急性期にはT2強調やFLAIR、拡散強調で多発性の癒合傾向を認めない円形状の高信号域

- 微小出血もあり等にSWIが抽出に優れる

実際の症例

実際の画像を見ていこか。

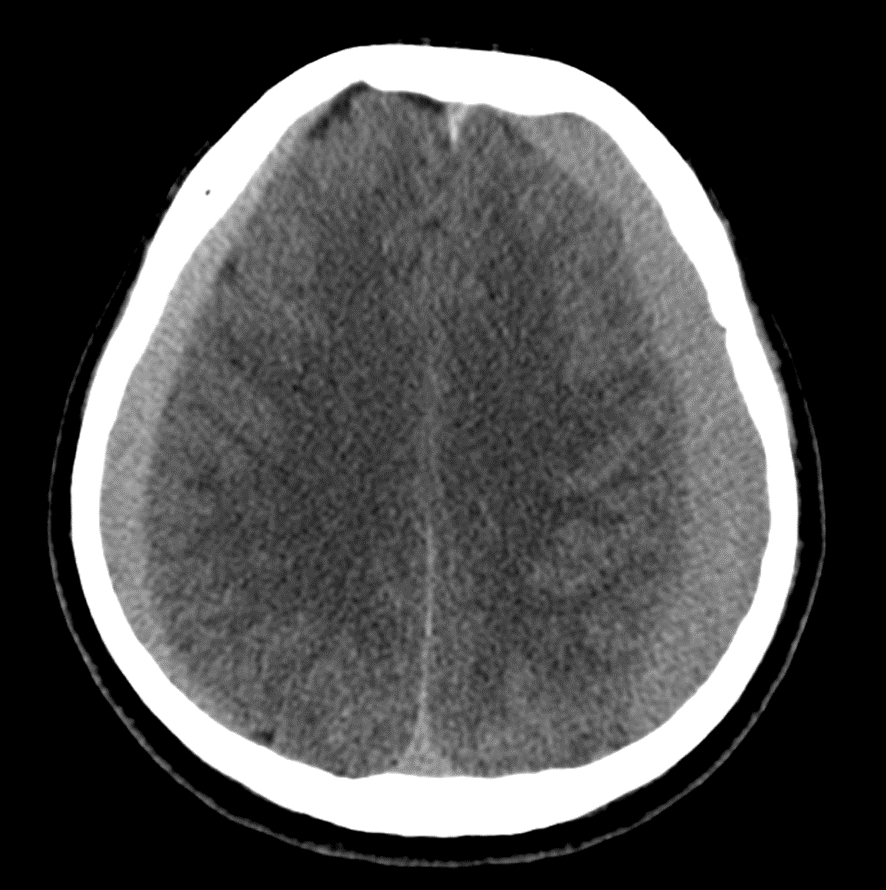

まずは硬膜下血腫や。両側に若干の高吸収の三日月状の所見を認めるで。

ただCTやと硬膜下血種なのか水腫なのかの鑑別が難しい事もあるで。この例は分かりやすいけどな。

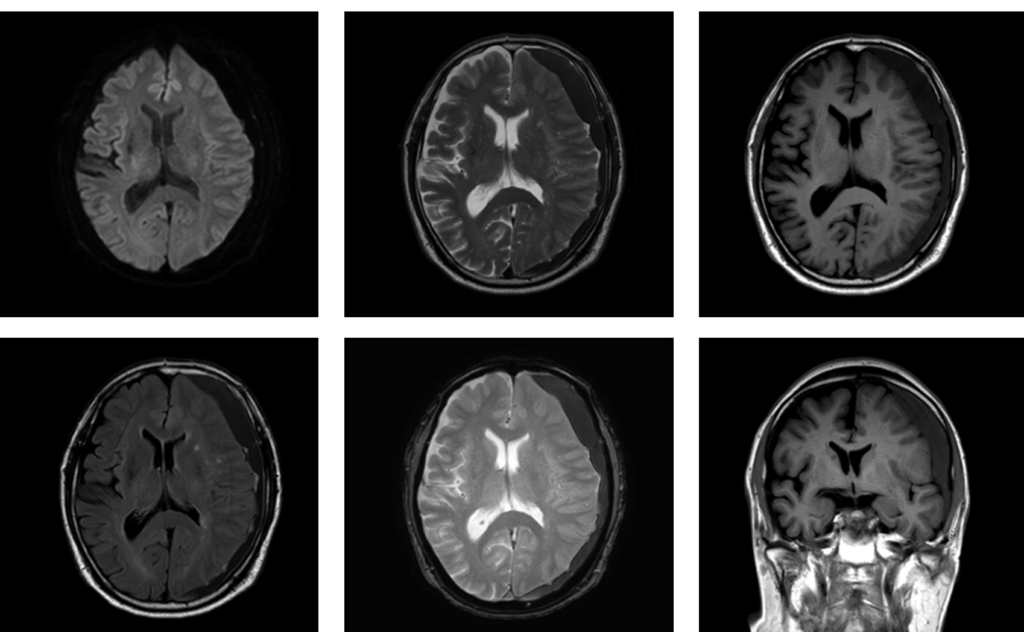

MRIの画像や。左側に慢性硬膜下血腫を認めるで。

硬膜下血腫は三日月状の所見、硬膜外血腫は凸レンズ型を示すって教科書には記載してある事が多いけど、実際はこの通りじゃなかったりもするで。

つまり三日月状の所見でも硬膜外血種の場合もありえるって事や。

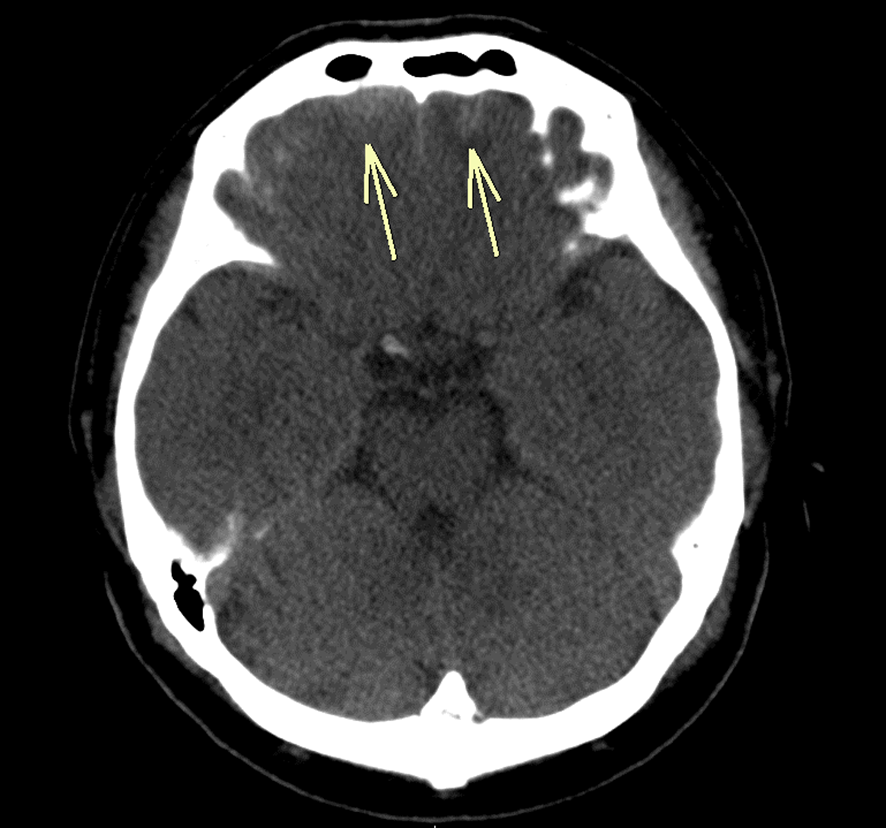

次は脳挫傷の例や。これは交通外傷で検査した例で、前頭葉にやや高吸収を認めるで。

前頭葉は脳挫傷の好発部位やったで。覚えてるか?

CTやと骨のアーチファクトと間違えやすい部位でもあるから、冠状断や矢状断を確認する事も必要やで。

鑑別診断のポイント

各々の鑑別ポイント

鑑別は硬膜下血腫は硬膜外血腫や硬膜下水腫、脳挫傷はDAIやラクナ梗塞との鑑別が必要になる事があるな。

ただ上でも言ったけど、両者が合併してる場合もあるから注意するんやで。

何か1つ所見を見つけても安心せん事や。実はもっと重要な所見が出てる場合も十分にあるからな。

まとめ

今日は外傷についてレクチャーしたで。今日は4つの症例をやったからポイントはサラッとや。

硬膜下血腫は三日月状の所見で縫合線を越える

脳挫傷は側頭葉前面 / 底面、前頭葉前面 / 底面、半球間裂面、脳梁が好発部位

びまん性脳挫傷(≒DAI)は、大脳の皮髄境界、脳梁、脳幹背側が好発3大部位で、拡散強調が有効

これらを覚えておき。言葉でいうのは簡単やけど、実際に覚えるのはメチャ大変やからな。

よく分からん!ってヤツは、上で出した2つの表を覚えてもらえればOKやと思うで。

さて、過去にやった内容って覚えてるか?

忘れる程度の目安としてエビングハウスの忘却曲線ってのがあるんや。これは覚えなおしにどれくらい必要だったかの節約率をグラフにしたもんなんやけど、だいたい1日後で33%なんや。

これはどういう事かっていうと、覚えた事をもう1度記憶するまでの時間が1回目時の67%で出来るって意味なんや。

例えば英単語帳1ページを1時間で覚えました。その1日後に覚え直ししようとした時は40分くらいで出来るでって事なんや。

2回目は効率良く覚えられるんやな。ほんで何回も繰り返していく内に長期記憶ゾーンに定着していくねん。

つまり定期的に復習せーよって事や。

アカン、これを冒頭に話せばよかったわ。

ほな、精進しいやー!