クッソ、あのボケが!

荒れてますね。

今日は半月板損傷について話していくわ! なんでかって!?

そりゃワシが反復横跳びで痛めたからに決まっとるからやろが!

運動不足解消しよと思ったら、このザマよ。

もくじ

半月板損傷(meniscal injury)とは

半月板損傷の概要

ってな訳で、今日は半月板損傷や。半月板断裂とも言ったりするな。

普段検査してて遭遇する頻度が多いヤツの1つやな。

学生のスポーツ外傷や交通事故などの高エネルギー外傷は勿論の事、高齢者での転倒なんかでも損傷する事があんねん。実は原因の1つに加齢があって、それゆえに高齢者にはかなりの確率で見つかんねんで。

せやから高齢者の膝の検査で半月板損傷を全例引っかけてるとキリがあらへんとも言われとるんや。

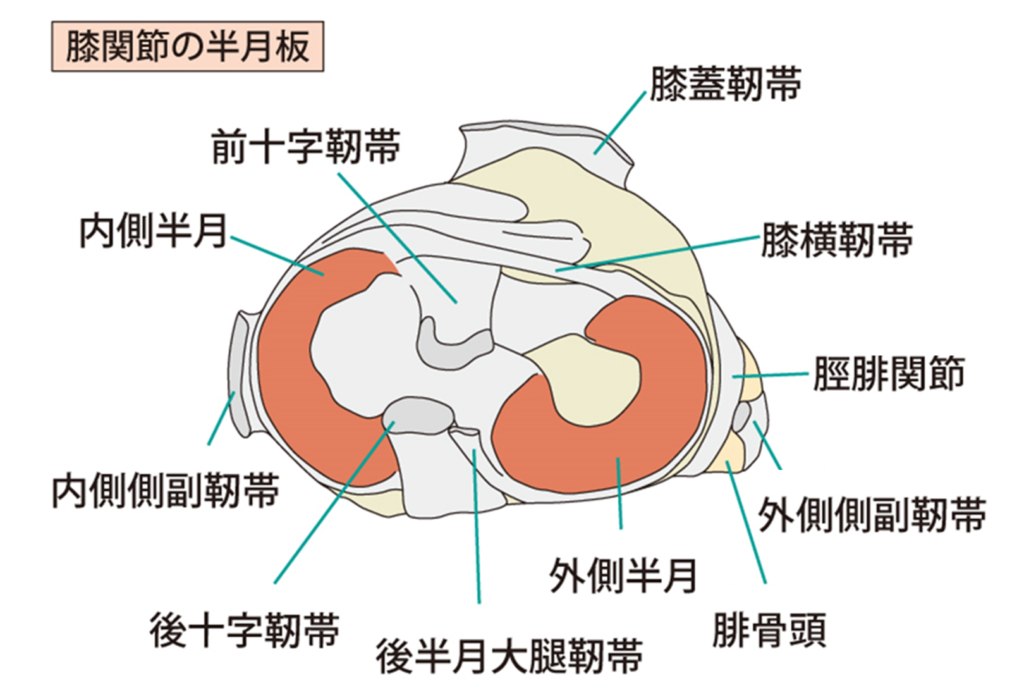

半月板っていうのは、通常三日月状の軟骨様の板で外側と内側にあんねん。それぞれがクッションや膝を安定させる役割を果たしてるんや。

これらを内側半月板(medial meniscus:MM)や外側半月板(lateral meniscus:LM)と呼んでるで。

ここが損傷すると膝の伸展時に痛みやひっかかり、ひどくなるとロッキング症状が起きたりすんねん。

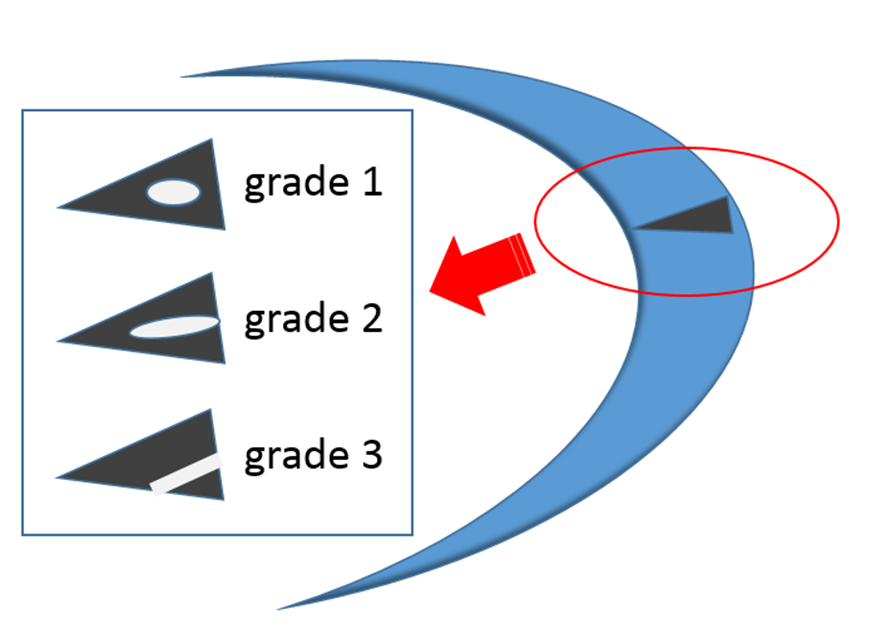

Grade分類

ちなみに、半月板損傷で覚えておく事があんねん。それはGrade(グレード)分類や。

このグレード分類の中のGrade3が断裂に相当するんやけど、逆にいうとGrade1や2は所見として見つけても安易に断裂と診断せーへん事が重要や。逆に言うとGrade3は必ず引っかけなアカンやつや。

Grade3から断裂になる事もあって、関節面に到達している所見を見逃さない事が重要やで。ただgrade2と混合してる事も多くあるんや。

| Grade分類 | 内容 |

|---|---|

| grade 1 | 限局性で点状や斑状の高信号 半月板内の早期変性を反映 |

| grade 2 | 水平に走向する線上の高信号で半月板の表面に達していない 粘液変性を反映している |

| grade 3 | 半月板の表面に達する高信号で断裂に相当 |

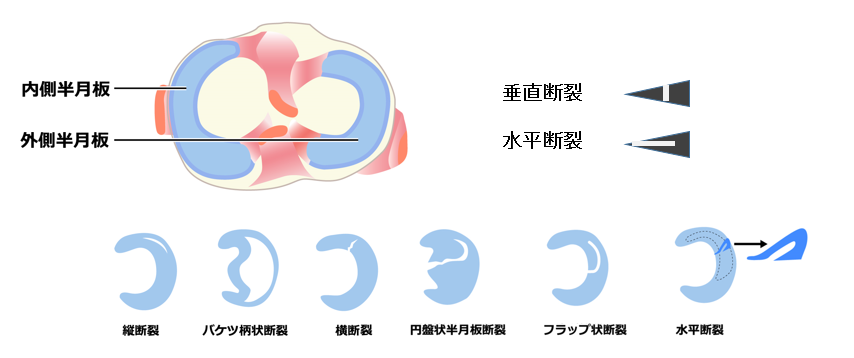

下の図は半月板損傷の種類や。色々あるから合わせて覚えておきーや。

| 種類 | 分類 | 内容 |

|---|---|---|

| 縦断裂 (longutudinal tear) | 垂直断裂 (若い人に多い) | 半月板の形状に沿った形で亀裂が入った状態 進行するとバケツ柄断裂に移行する可能性がある |

| バケツ柄断裂 (bucket handle tear) | 垂直断裂 (若い人に多い) | 縦断裂が進行した状態 ロッキング症状が出る |

| 横断裂 (transverse tear) | 垂直断裂 (若い人に多い) | 半月板を左右に分けるように切れ目が入った状態 |

| 円板状半月板断裂 | 三日月状ではなく円板状の半月板で日本人の10%程度がこの状態 比較的損傷を起こしやすい | |

| フラップ状断裂 (flap tear) | 垂直断裂 (若い人に多い) | 半月板が斜めに裂けた状態 |

| 水平断裂 (horizontal tear) | 水平断裂 (年配者に多い) | 半月板が上下2枚に分かれたような状態 |

| 半月板関節包分離 | 半月板と関節包の付着部の離開 MMがほとんどで自然治癒が期待できる |

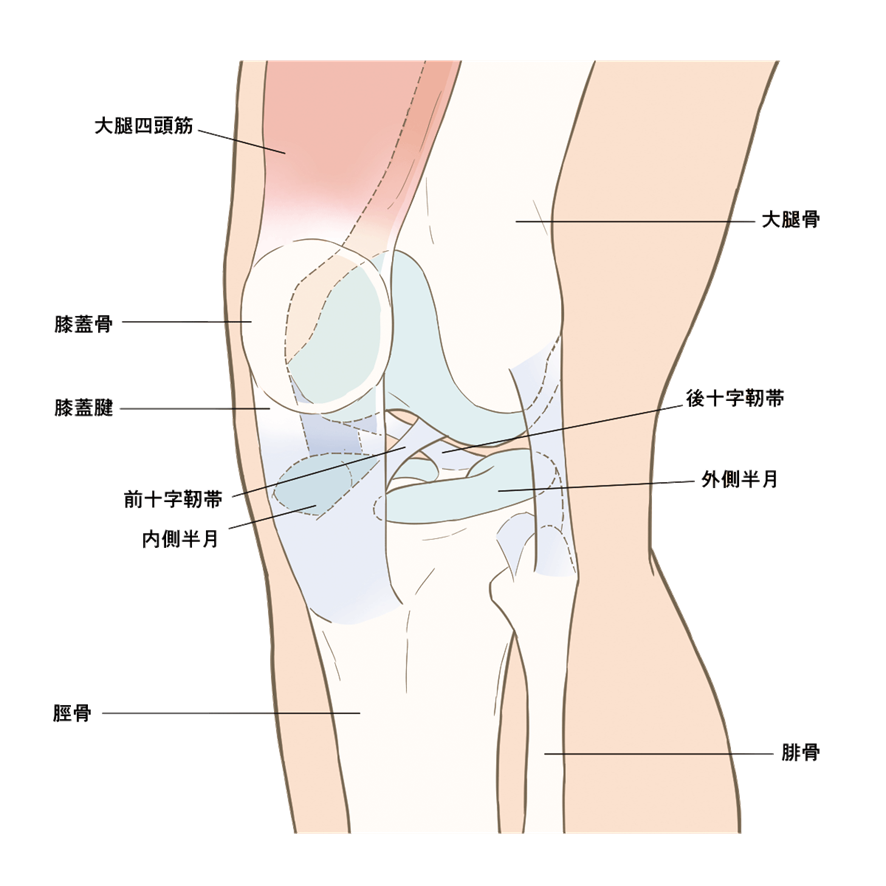

膝の解剖

膝の解剖や。この辺りは基本やからサラッとにするで。

膝周囲には、骨はもちろん検査で目的になる靱帯も多く走ってるから覚えとくんやで。

半月板損傷の原因と臨床症状

原因

半月板損傷の原因やけど、スポーツ外傷や加齢などや。体重が加わった状態で膝を捻ったりする事で発生するで。

加齢が原因の場合はちょっとした外力でも損傷したりすんねん。

症状

臨床症状は膝の痛みや伸展時のひっかかりなどや。進行するとロッキング症状といって膝が動かなくなり歩けなくなる事もあんねん。

更に進行すると将来的に軟骨が減る事で変形性膝関節症にも移行したりするで。

治療法

治療法は基本的に保存療法か外科的療法になるで。外科的療法には断裂した半月板を修復するパターンと断裂(損傷)した半月板を除去するパターンがあるで。

ちなみに損傷が起きた場所が外側1/4であれば自然治癒も期待できんねん。なぜなら血流があるからや。逆に内側3/4は血流があらへんから外科的処置しかあらへんで。前者をred zone、後者をwhite zoneと呼ぶ事もあるで。

画像所見

半月板断裂の画像所見

半月板損傷の概要が分かった所で画像所見についてや。T2スターが感度抜群や。なぜならT2スターは変性や断裂の感度が1番高いシーケンスやからな。

主な特徴をまとめておいたで。所見としては断裂が関節面まで達しているかどうか(Grade3かどうか)が重要や。

- 半月板

- プロトン密度強調は半月板と軟骨、関節液のコントラストがつきやすい

- T2スターは変性や断裂の感度が高い

- 靱帯/腱

- いずれのシーケンスでも明瞭に低信号で描出される

- 炎症などの所見がある場合はT2脂肪抑制で高信号として描出される

- 骨髄

- 骨髄病変はT1強調で低信号、T2強調で等~高信号、T2脂肪抑制で高信号

- 関節軟骨

- T1強調で関節液よりやや高信号、プロトン密度強調でやや低信号、T2強調で低信号として描出される

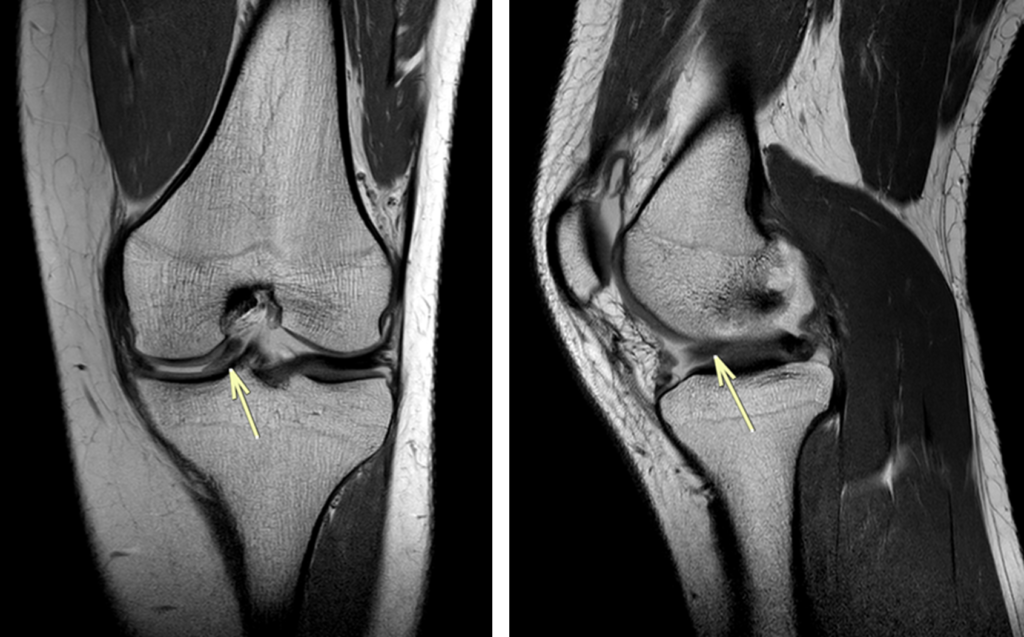

バケツ柄断裂

半月板断裂の中に、バケツ柄断裂っていうパターンがあって特徴的な所見があるんや。

バケツ柄断裂は、半月板の縦断裂が前節から後節まで進展して中央部が顆間窩に変位した状態の事や。簡単に言うと、半月板が真ん中で裂けて、裂けた部分が関節内側に偏位した状態やな。

これは特徴的な所見がいくつかあんねん。具体的にはfragment-in-notch signやdouble PCL signなんかやな。どんな所見なのかは下記にまとめておくで。

- 本来より半月板が小さくなっている

- 矢状断で半月板中節のbow tie状の欠如(absent bow tie sign)

- 顆間窩に半月板の断片が同定される(fragment-in-notch sign)

- 変位した半月板が矢状断でPCLの前下方に確認される(double PCL sign)

- 前節に変位した半月板が重なり大きく見える(flipped meniscus sign)、あるいは2重に見える(double anterior horn sign)

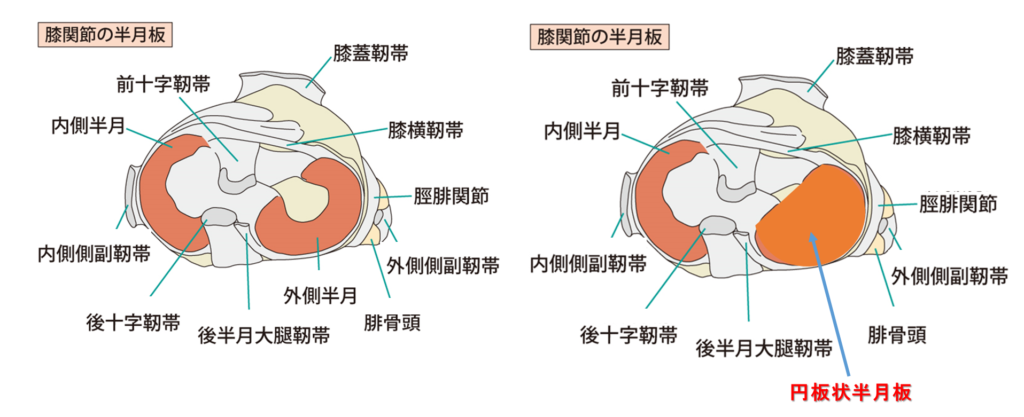

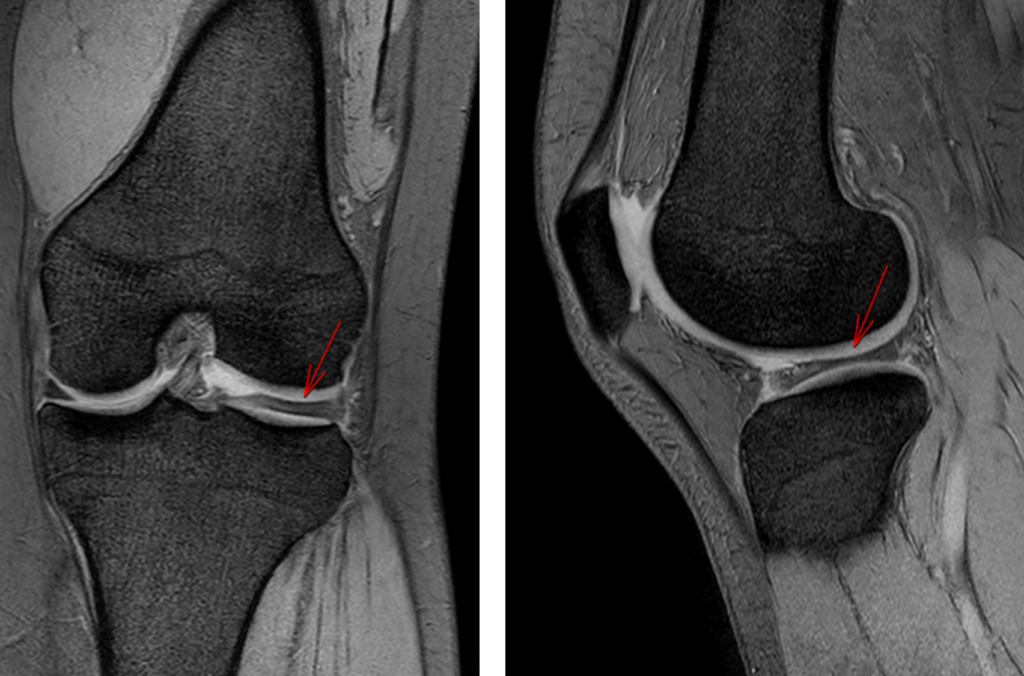

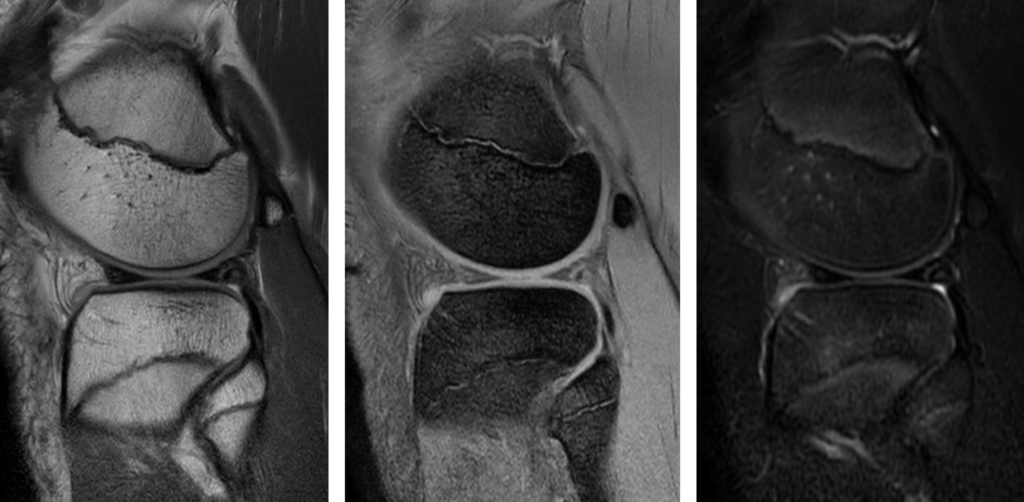

円板状外側半月板

他には円板状外側半月板なんてものもあって、小児で膝関節外側に痛みがあって、臨床所見でクリック音やロッキングがある場合は鑑別診断に挙がるで。

ほとんどが外側半月板に見られるという特徴があんねん。関節面を完全に覆う完全型と部分的に覆う不完全型およびWrisberg型に分類されるで。下に2例ほど載せておくわ。

実際の症例

60代の男性や。誘因無く膝痛が続いているために精査となった例や。内側半月板後角に断裂所見を認める事が出来ると思うで。

同様に10代の学生さんで部活動後の疼痛が出現したために精査した例や。外側半月板にGrade2~3ってとこかな。

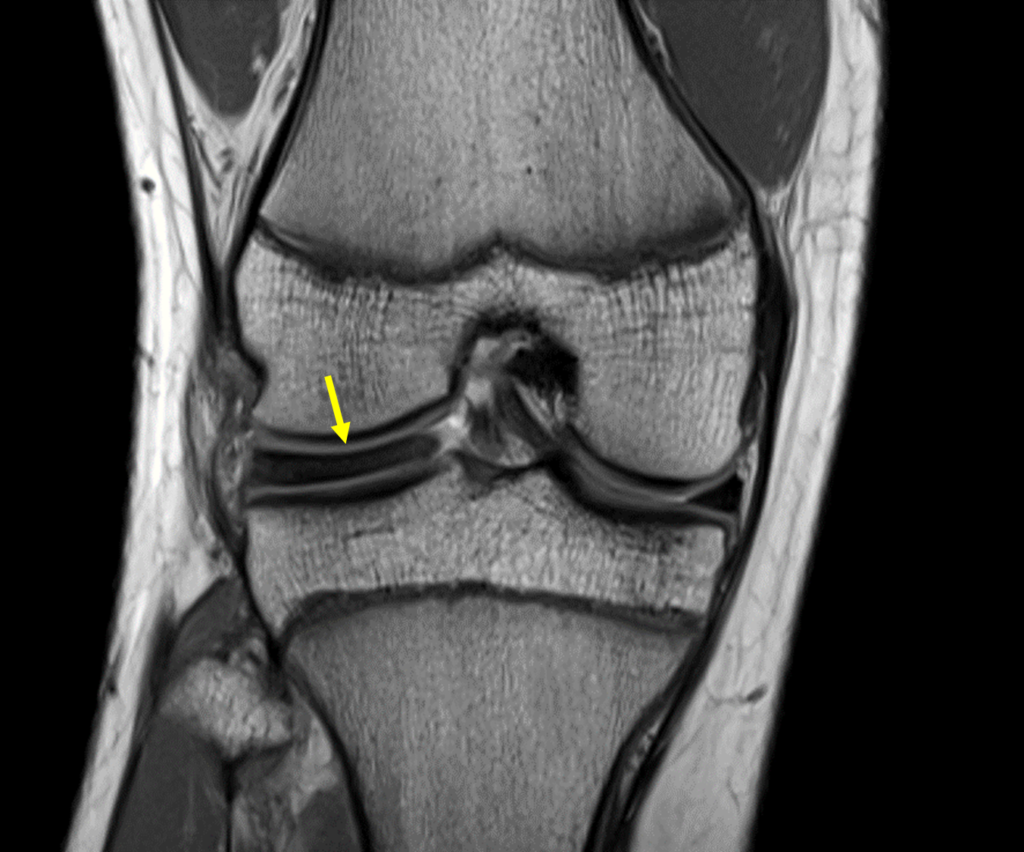

別の症例やけど、この例は半月板の中程で断裂してるのが確認出来ると思う。

70代女性の例で膝痛精査や。内側半月板の断裂の所見や。

鑑別診断のポイント

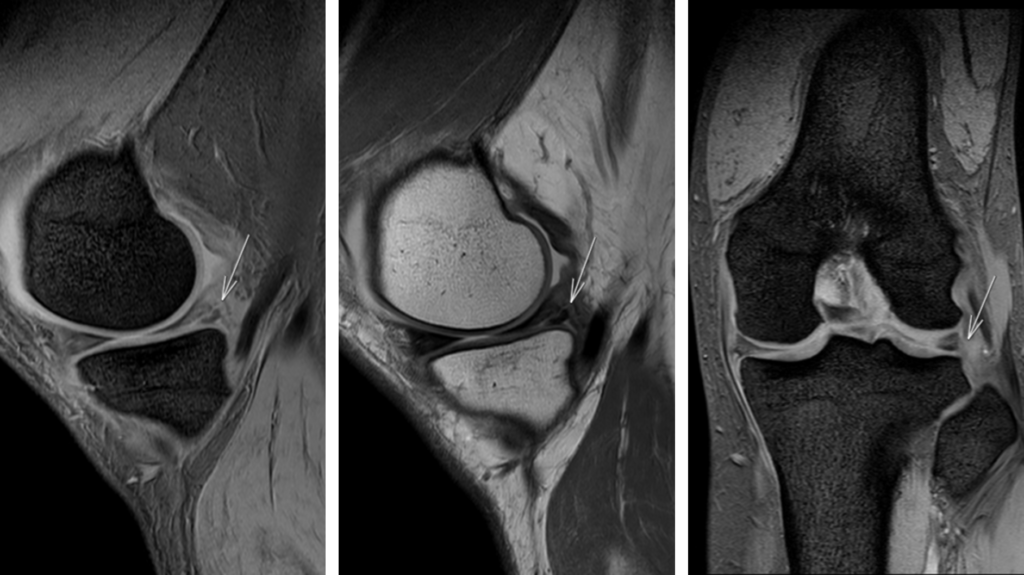

半月板断裂と間違えやすい靱帯

次は鑑別診断やな。

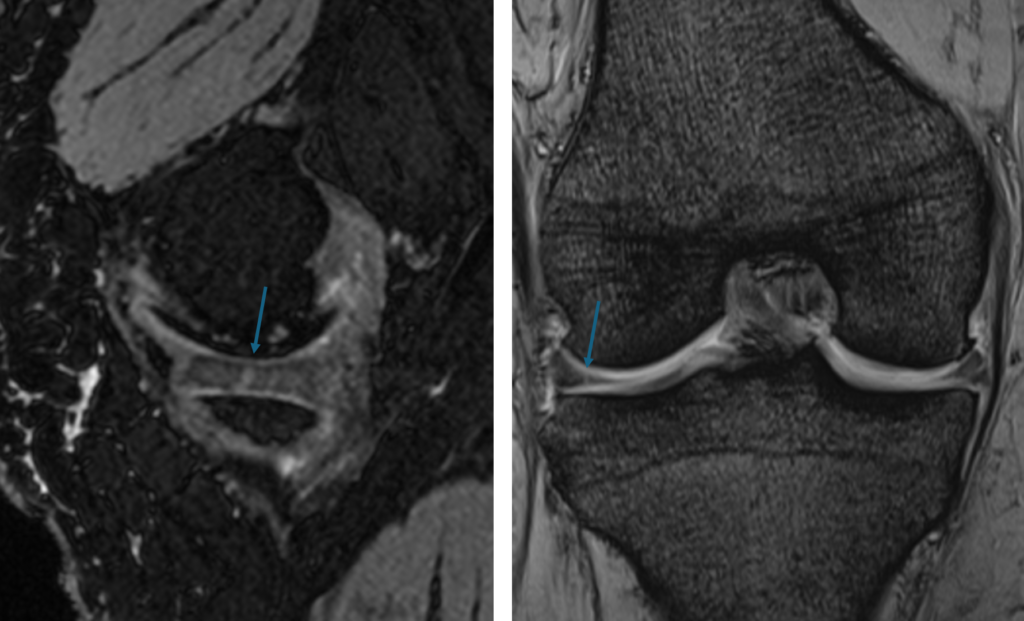

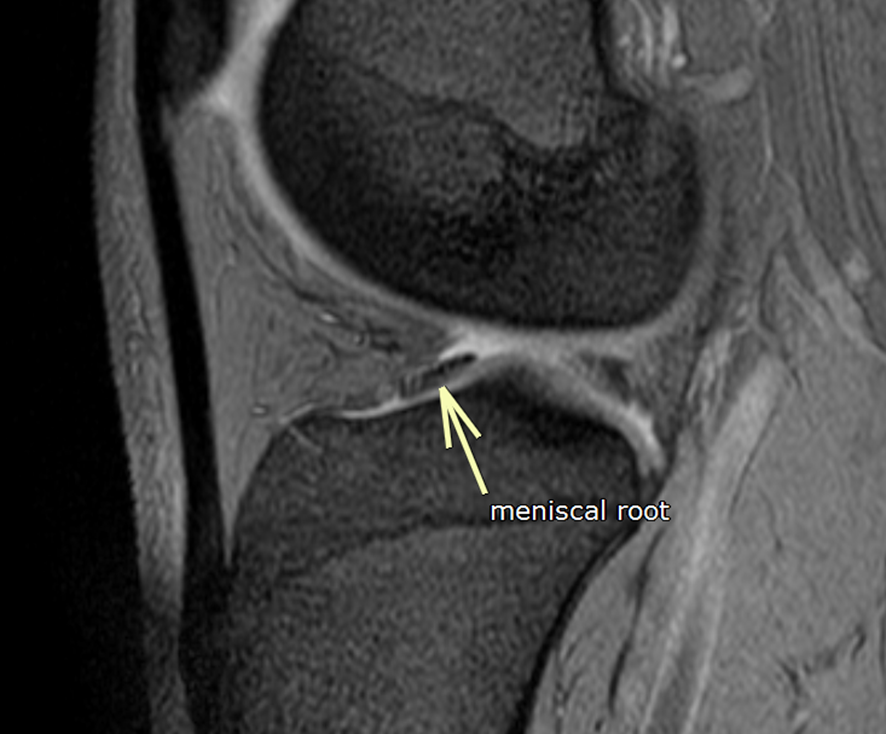

鑑別診断というよりは、半月板損傷と間違えやすい靱帯があって、それら知っておく事が重要や。具体的には膝横靱帯やったりmeniscal rootなんやけど、これらを知っておかんと断裂と間違えてしまうかもしれんから注意やで。

主なものとしては次の通りや。覚えておき。

- 膝横靱帯(transverse meniscal ligament)

- MMとLMの前角を繋ぐ靱帯で、LMの断裂と間違えやすい

- 外側半月板前角の脛骨付着部(meniscal root)

- 矢状断でLM前角付着部が小断裂状に見える事があるが冠状断では異常なし

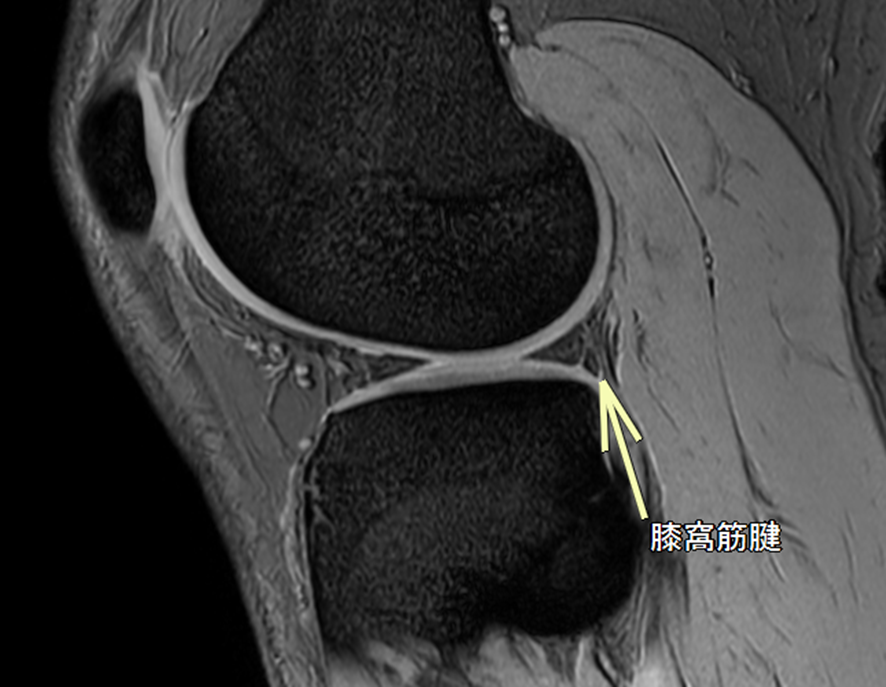

- 半月大腿靱帯(Humphrey靱帯、Wrisberg靱帯)、膝窩筋腱(popliteus tendon)

- LM後角とWrisberg靱帯を断裂と間違えやすい

- LM後節と膝窩筋腱を断裂と間違えやすい

こっちも参考にしてくれや。

まとめ

今回は半月板損傷についてレクチャーしたで。中々のボリュームやったな。ポイントは3つや。

半月板損傷・断裂の種類は多岐にわたる

Grade3以上を断裂としてピックアップする

半月板断裂と紛らわしい解剖があるので覚えておく

こんな感じや。膝の検査は頻度が高い検査やから、所見が読めるようになると追加撮影も効果的なヤツを入れられるようになるで。読影医から一目置かれるの間違いなしや。

他には間違えやすい部位や靱帯があったからそこもチェックしておいてや。解剖は整形の基本やで。

反復横跳びする時はちゃんと準備運動してからにして下さいね。

うっさいわ。次から反復せんと横飛びだけにしとくわ。

ほな、精進しいやー!