整形って別名があるのが多い気がせーへん?

ジャンパー膝とかランナー膝、野球肘とかありますね。

その中でも、リトルリーガーズショルダーはカッコいいと思うねん。ワシだけかもしれんけどな。

もくじ

腸脛靱帯炎(iliotibial band friction syndrome)とは

腸脛靱帯炎の概要

今日の内容は腸脛靱帯炎についてや。

腸脛靱帯炎は陸上競技などをやってる人に多い事から別名ランナー膝とも呼ばれてるんや。

まずは概要からや。

- 腸脛靱帯と大腿骨外上顆の摩擦による炎症状態

- 繰り返す膝の伸展が原因でoveruse syndromeの1つ

- 陸上競技やバスケットボール、自転車競技の選手に多い(膝の進展を繰り返すスポーツ)

- 膝外側の疼痛と下り坂の走行時の疼痛憎悪が特徴

- 初期は休息で疼痛が消失するが、進行すると症状が持続する

- 治療は基本的に保存的療法

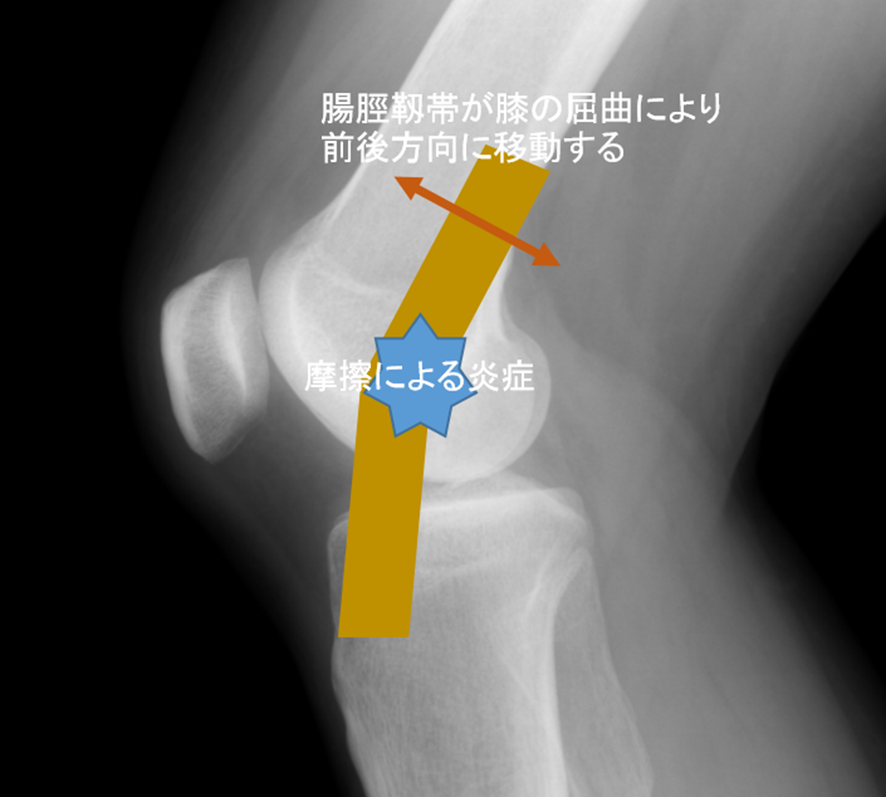

腸脛靱帯炎は、膝の屈伸時に腸脛靱帯と大腿骨外上顆の間に摩擦が生じる事で炎症が起きて、これが疼痛の原因となってる状態の事を指すねん。

当然、膝の屈伸をするスポーツ選手に多いで。

ランナー膝と呼ばれてる事から陸上競技選手に多いというイメージがあるかもしれんけど、他のスポーツでも見られる症状や。

特にスポーツ外来がある施設や、部活動が強い学校が近くにある医療施設なんかでは、そこそこな頻度で遭遇するで。

腸脛靱帯炎を簡単なイメージ図でいうとこんな感じや。

Grasping Test

ちなみに臨床的診断方法(疼痛誘発テスト)としてGrasping testがあんねん。これは膝を90度屈曲した状態で、手で膝の外果部(腸脛靱帯)を押さえながら伸展していった時に痛みが発生するかを確認するテストやねん。

痛みが誘発されるとランナー膝が疑われるで。

他にはOber's Testなんかもあるな。興味があったらググってみてくれや。

膝の解剖

次に膝周辺靱帯の解剖やで。膝関節内には大きくACL(前十字靭帯)、PCL(後十字靭帯)、MCL(内側側副靭帯)、LCL(外側側副靭帯)の4つの靭帯があるで。これは基本やな。

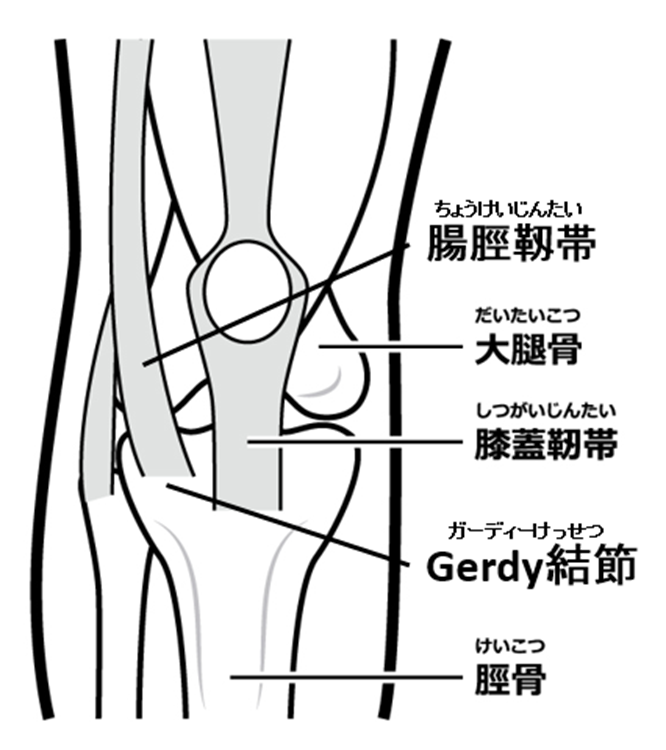

膝蓋骨周囲にはその他に、大腿四頭筋腱、膝蓋靭帯、内外側膝蓋支帯なんかがあんねん。その中でも腸脛靱帯は大腿の外側にある長大な靭帯の事や。

近位やと腸骨稜や大殿筋とも繋がっていて、最終的に下腿に付着してる靱帯なんや。ちなみに、この下腿の付着部をGerdy結節部とも呼んだりするで。主な役割は、骨盤の安定化や姿勢の制御に関係していると言われとるで。

言葉で説明するよりも図で見た方が分かりやすいかもな。

腸脛靱帯炎の原因と臨床症状

膝蓋靭帯炎の原因

原因としては過度なトレーニングやストレッチ不足、下肢の筋力低下、他にはシューズが合ってない事も原因の1つと言われとる。

つまり膝蓋靭帯の柔軟性が低下しているのが原因で、これによって膝蓋靭帯と大腿骨に摩擦が生じて炎症を起こすんや。

他にはO脚なんかで外側に加重がかかりやすい場合も原因の一つになると言われとる。

臨床症状

臨床症状としては、膝の外側に疼痛を認めるで。他には硬い地面を走ったり、下り坂を下ったりする時に痛みが増すという特徴もあんねん。

ちなみに腸脛靱帯炎は膝外側痛の原因として最も頻度が高いとも言われとる。

治療法

初期は休息すると疼痛は引くんやけど、進行すると疼痛が持続するようになんねん。そこまでになると走る事は難しい事が多いな。

治療法としては基本的に保存療法になるで。

- 安静待機

- 筋力強化やリハビリ

- 消炎鎮痛薬の投与

- サポーターなどの使用や入念なストレッチ

- 進行して歩行障害を認める場合は、手術で治療する場合もある

画像所見

腸脛靱帯炎の画像所見

次に画像所見についてや。

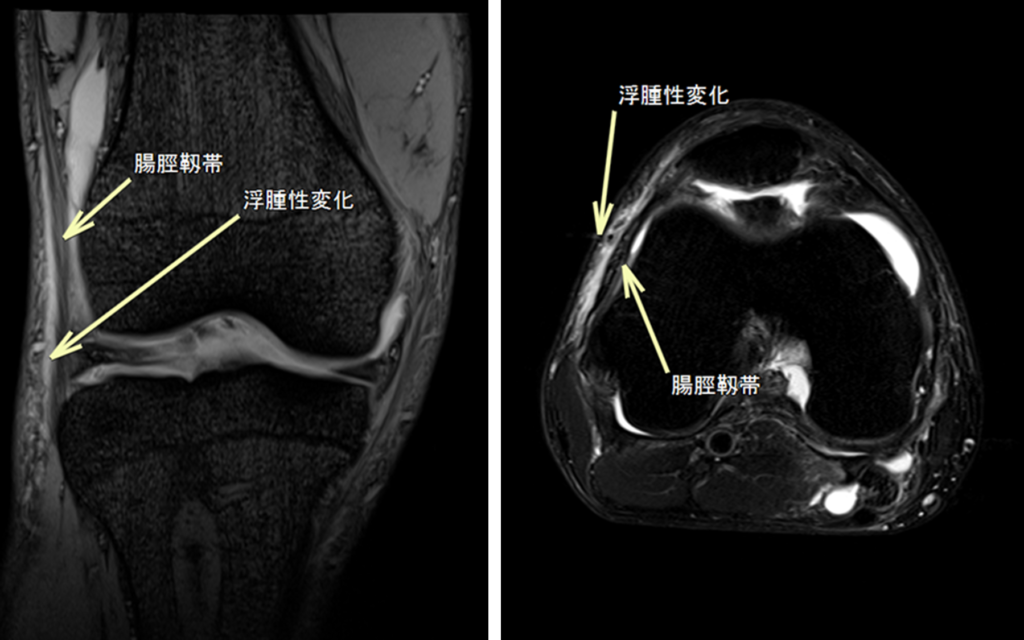

まず単純写真やと診断が難しくてMRIが有効や。脂肪抑制画像で腸脛靱帯と大腿骨外上顆の間の軟部組織に信号上昇を認める事が多いねん。

主な画像所見については次の通りや。

- 単純写真では分からない

- MRIでは腸脛靱帯と大腿骨外顆の間の軟部組織の浮腫性変化を認める

- 靱帯そのものではなくあくまで周囲組織が炎症により浮腫性変化をしている点に注意

- 大腿骨外顆に骨髄浮腫を認める事もある

腸脛靱帯炎は靱帯そのものが浮腫性変化を来している訳やなくて、周囲組織が浮腫や液体貯留をしていて、それが高信号に写ってんねん。

さて、実際の画像を見ていこか。

実際の症例

この症例は10代の学生さんで陸上競技をやっているんや。運動時に左膝の外側の痛みがあって、精査のためにMRIを実施した例や。

矢印の部位に浮腫状の変化を認めるのが分かると思うで。こう見ると、Axial画像で確認しやすいな。

別の症例やけど、こっちの方も分かりやすいな。

鑑別診断のポイント

腸脛靱帯損傷 他

鑑別診断についてやけど、同じような部位の疼痛の原因には次のような疾患が鑑別に上がるで。

- 半月板損傷

- 変形性膝関節症

- ジャンパー膝

- オスグッド・シュラッター病

外側半月板損傷や変形性膝関節症なんかがあるけど、これはMRIを撮影すれば診断が可能やと思うで。

後は外傷なんかで腸脛靱帯が断裂や損傷して浮腫性変化を認める事があるから、そこだけ注意やな。

まとめ

今日は腸脛靱帯炎、通称ランナー膝についてレクチャーしたで。ポイントは3つや。

腸脛靱帯の柔軟性低下により、膝の屈伸時に大腿骨外顆と擦れ炎症を起こした状態

疼痛部位と患者エピソード(部活動やスポーツの種類)が診断の助けになる

脂肪抑制画像で腸脛靱帯と大腿骨外顆の間の軟部組織に浮腫性変化を認める

これくらい覚えておけば大丈夫やろ。健康のために運動を始めて、ろくなストレッチもせずに怪我して結局、運動しなくなるとかオッサンあるあるやで。そうならないように運動前のストレッチ運動は重要やで。

ちなみに似たような病名で「腸脛靱帯症候群」っていうのを聞いた事があるかもしれん。これは呼び方が違うだけ基本的に一緒やと思ってもらって大丈夫や。

さて、今日はこれくらいにしよかな。

ほな、精進しいやー!