X線の名前の由来って知ってる?

眼に見えないとか、未知の光とか、そんなんじゃないでしたっけ?

よく知っとるな。その通りや。

Xが未知を表す記号やったのもあって、X線と名付けられたんや。

化膿性脊椎炎(pyogenic spondylitis)とは

感染性脊椎炎の概要

感染性脊椎炎

さて、今日は化膿性脊椎炎についてレクチャーしてくで。

まず感染性脊椎炎っていうくくりがあって、その中に化膿性脊椎炎と結核性脊椎炎があんねん。

両方とも何らかの原因で椎体に炎症が起きた状態の事で、原因菌は細菌と結核菌で分けられるで。細菌性の化膿性脊椎炎はブドウ球菌が原因である事がほとんどや。

化膿性脊椎炎

化膿性脊椎炎は血行性感染や。

若い人は椎体終板付近に感染する事が多くて、最初に椎間板炎を認める事が多いな。

そこから肉芽腫や膿瘍形成、壊死という経過を辿んねん。

成人やと椎体の血行が乏しい事が原因で、椎体前方の軟骨付近から炎症が発生するで。

分布は2椎体がほどんどで、3椎体まで波及する事は希や。血行性感染の他に直接感染もあるで。

つまり椎体前方の椎体終板に感染して、椎間板や上下の椎体に炎症が波及するという流れや。ちなみに小児やと椎間板の血流があるために、直接椎間板に血行性感染する事もあるで。

化膿性脊椎炎は、脊椎椎体炎と椎間板炎が同時に起こる事が多いのが特徴なのを覚えとき。

男性優位で40~50代に多いという統計もあって、リスクファクターとして免疫抑制状態や糖尿病、アルコール多飲があるで。

- 感染性脊椎炎の1つで、乳児や高齢者(つまり免疫や抵抗力が低い人)に多い

- 原因菌は黄色ブドウ球菌が最多で、弱毒菌もある

- 感染軽度は血行性経路が多く、肉芽腫や膿瘍形成から壊死に至る事もある

- 椎体炎と椎間板炎が同時に起きる事が多い

- 発熱やCRPが上昇、また背部痛を訴える事もある

- 化膿性脊椎炎と結核性脊椎炎の鑑別は治療法の点からも重要だが困難な事も多い

- 化膿性は腰椎、結核性は下部胸椎に多い傾向がある

- 病変は2椎体までで3椎体にまで及ぶ事は少ない(早期には1椎体に限局する事もある)

- 進行すると、硬膜外膿瘍や神経障害などの後遺症が残る事もあるため早期診断が重要

結核性脊椎炎

結核性脊椎炎は脊椎カリエスとも言うな。以前感染した結核菌が体内に残存して、何らかの原因で免疫が低下した時に発症するんねん。

細菌と結核菌は治療法が違うから早期での鑑別が重要なんや。

次のような特徴があるで。

- 化膿性と比較して若年者が多い

- 筋骨格系の結核のうち~60%程度と最多

- 他の結核病巣からの血行性感染がほどんどと考えられている

- 胸椎(腰痛)に多く、病変が3椎体に及ぶ事もある

- skip lesionも見られる事がある

- 進行すると石灰化を伴う腸腰筋膿瘍を認める事がある(膿瘍形成は比較的広範囲になる)

- 椎体圧潰が強く、陳旧性になると亀背になる事もある

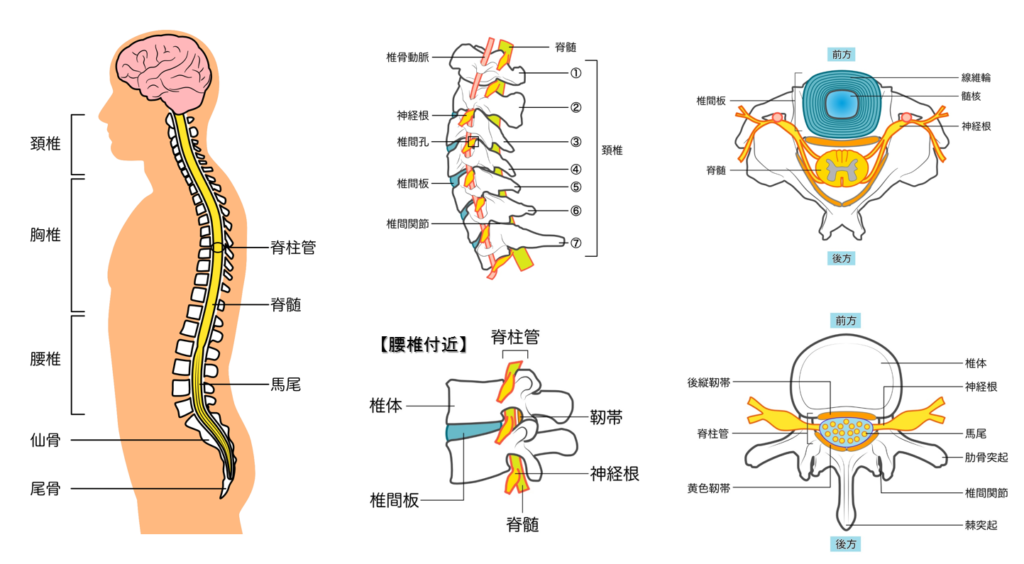

脊椎の解剖

次に脊椎の解剖についてや。これは別のところでも何回も出てきてるからサラッとにしとくで。

感染性脊椎炎の原因と臨床症状

感染性脊椎炎の原因

原因は上記で話した通り細菌や結核菌感染や。

細菌(黄色ブドウ球菌)感染には化膿性脊椎炎が多くて、他部位からの結核菌転移が結核性脊椎炎(脊椎カリエス)になるで。

この感染経路は血行感染がほどんどなんやけど、他に外傷やったり手術での直接感染が起きたりする事もあるわ。

感染性脊椎炎の臨床症状

臨床症状としては、3パターンあると言われとる。

- 急性発症型 ⇒ 高熱と激しい痛み

- 亜急性発症型 ⇒ 微熱と痛み

- 慢性(潜行性)発症型 ⇒ 軽微な痛み(発熱はなし)

急性のほうが痛みが強いのが特徴や。これはなんとなくでもイメージがつくと思う。

感染性脊椎炎の治療法

治療法としては、化膿性脊椎炎は抗菌薬の使用、脊椎カリエスは抗結核薬を使用すんねん。

炎症で骨破壊が進行してる時は、手術で骨固定術や骨移植術が行われるらしいな。

画像所見

感染性脊椎炎の画像所見

画像所見についてや。

単純写真やCTやと椎間腔狭小化や椎体終板骨破壊、骨硬化などを認めるで。

MRIやと脂肪抑制画像が有効や。炎症がある部位は高信号を呈するから指摘しやすいで。あとは膿瘍の検出には拡散強調像が有効やな。

- 単純写真やCT画像では椎間腔狭小化や椎体終板骨破壊、骨硬化などを認める

- 単純写真ではGriffiths分類というのがある

- MRIでは上記に加え、椎間の異常信号を認める

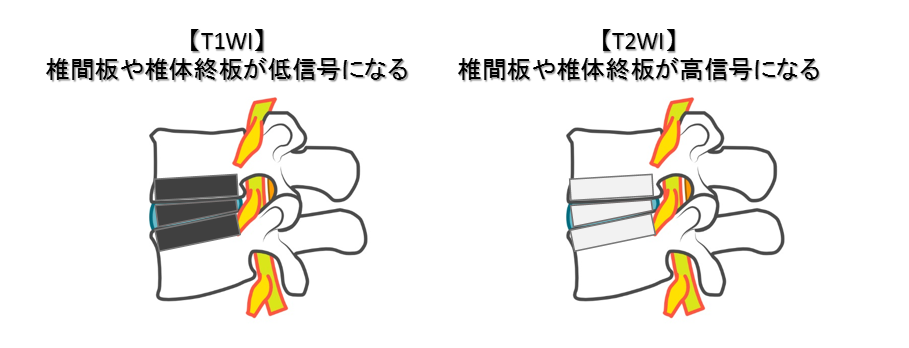

- T1強調では低信号、T2強調や脂肪抑制では高信号を示す

- 横断像では周囲への炎症波及の程度が確認できる

- 造影では、椎間板から椎体周囲への全周性に広がる不整な増強効果を認める

- 進行すると硬膜外や傍椎体膿瘍形成がみられ、拡散強調が有効な事もある

- 椎間板を挟んだ上下2椎体に病変があり、3椎体以上はほどんどない(早期の場合は1椎体のみに限局している事もある)

- 化膿性脊椎炎では臨床所見上では寛解していても、画像上は進行しているように見え、遅れて寛解する事がある

- ガリウムシンチやFDG-PETも有効

| 部位別のMRI画像所見 | |

|---|---|

| 椎間板 | 椎間板隙の狭小化と炎症による信号変化(T2WIで高信号、T1WIで低信号) 造影効果 intranuclear cleftの消失 |

| 椎体 | 病的椎間板の上下椎体で炎症信号変化(T2WIで高信号、T1WIで低信号、造影効果あり) |

| 周囲組織 | 炎症波及(T2WIで高信号、T1WIで低信号、造影効果あり)、また膿瘍形成もある |

化膿性脊椎炎と結核性脊椎炎の違い

化膿性脊椎炎と結核性脊椎炎の鑑別方法やけど、基本的に難しい事が多いねん。

でも次のような項目があると言われとる。ただあくまで傾向やから注意してな。

| 椎間腔 | 伸展程度 | 膿瘍形成 | 造影効果 | その他 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 化膿性脊椎炎 | 早期化から狭小化する | 2椎体以下が多い | 境界不明瞭で壁は厚く不整 | 造影効果は強く均一 | 石灰化やスキップリージョンは稀 |

| 結核性脊椎炎 | 早期は保たれる | 3椎体以上になる事も | 境界明瞭で壁は薄く平滑 | 化膿性ほどではなく不均一な事も多い | 石灰化やスキップリージョンはしばしば起きる |

単純X線画像によるGriffiths分類

| Griffiths分類 (化膿性脊椎炎) | 1期(早期):椎間板腔の狭小化や椎体縁の不整像など 2期(破壊期):骨破壊や骨萎縮など 3期(骨硬化期):骨硬化、骨棘形成など |

実際の症例

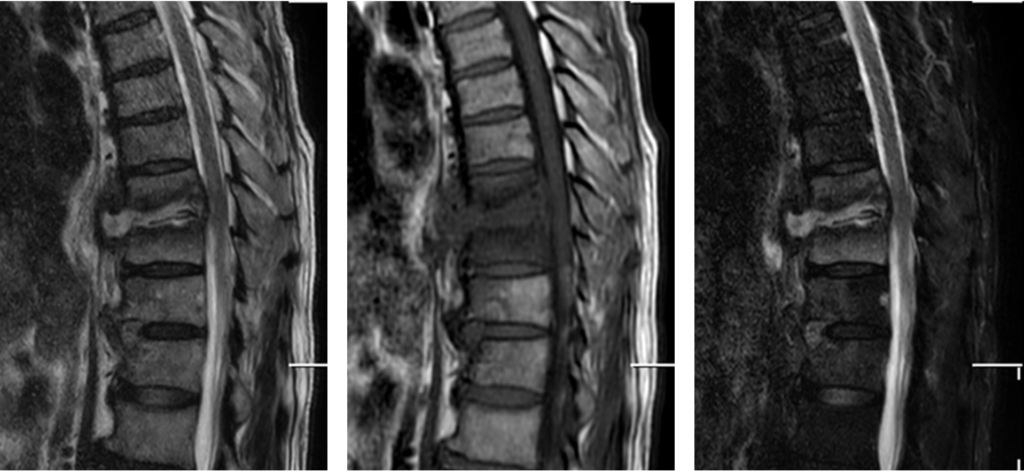

70代男性 背部~腰痛精査

次に実際の症例や。Th9-10に異常信号を認めて椎間板炎も併発してるのが分かるやろ。化膿性脊椎炎の診断となった例や。

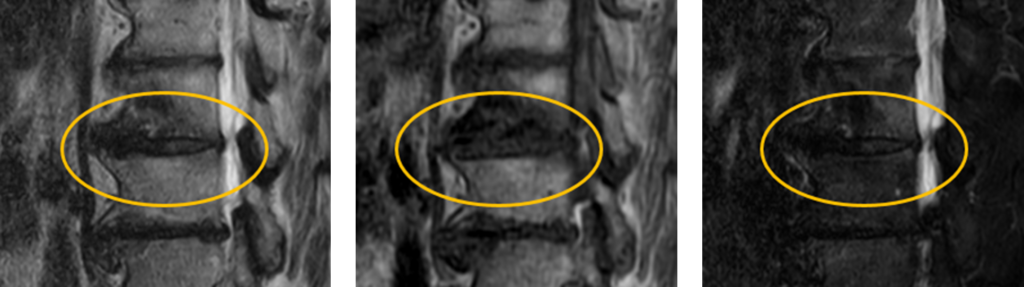

80代男性 背部痛精査

こっちも同様に化膿性脊椎炎の診断となった症例や。Th6-7の椎体前方に脂肪抑制で高信号を認めるで。

鑑別診断のポイント

鑑別疾患について

他の鑑別疾患

鑑別疾患としては、椎間板や椎体変性(Modic1型)や転移性腫瘍、脊椎関節症なんかがあるで。

感染性脊椎炎(椎体炎)とModicの鑑別は、隣接する軟部組織病変の欠如なんかやな。臨床(ラボ)データを確認する事も重要やで。

転移性骨腫瘍やと椎間板が保たれる事と、病変が他の椎体へ直接浸潤しない事、椎体後方の椎弓や棘突起を侵す頻度が高い事が鑑別ポイントいなるな。

Modic分類

せっかくやからModic分類についても話しておくで。っていうか、さすがにModic分類は聞いた事があるやろ?

Modic分類は「椎間板の変性に伴って生じる椎間骨軟骨症による椎体終板下の骨髄信号変化の分類」とされとる。

簡単に言うと、加齢に伴う変性って事や。

椎体の変化を画像所見と経時的に分類したもので、3種類あるから順に解説していくで。

- Modic1型・・・1型は椎体変性の急性期にあたるで。終板周囲の骨髄浮腫変化や。つまりT2WIで高信号、T1WIで低信号になるで。

- Modic2型・・・これは該当部位の脂肪変性を見てるで。脂肪やからT1WIでは高信号で、T2WIでは等~高信号になるわ。

- Modic3型・・・これは骨硬化を見てる段階や。T1WI、T2WI共に低信号として呈するで。

表にするとこんな感じや。

| Modic 1型 | T1WI:低信号 T2WI:高信号 |

| Modic 2型 | T1WI:高信号 T2WI:等~高信号 |

| Modic 3型 | T1WI:低信号 T2WI:底信号 |

椎間板の変性に伴うvacuum phenomenon(真空現象)の有無も鑑別には有効やと言われてるで。

これがあると椎体変性(圧迫骨折位含む)の可能性が高くなるんや。

覚えておきや。

まとめ

今日は感染性脊椎炎をメインに化膿性、結核性脊椎炎についてレクチャーしたで。ポイントは3つや。

化膿性脊椎炎は幼児や高齢者、結核性脊椎炎は若年者に多い傾向がある

感染性脊椎炎のMRI所見は、T1強調では低信号、T2強調や脂肪抑制では高信号

化膿性脊椎炎は病変が2椎体までが多く、結核性脊椎炎は3椎体に及ぶ事がある

こんな感じやな。椎体に高信号を認めるからといって圧迫骨折と間違わんようにな。

ただ、この辺りは最初は迷う事もあると思うねん。ポイントは間違ってもええから自分なりの所見を付けておく事やな。

なにも最終レポートに載る訳やあらへん。やってみて損はあらへんやろ。

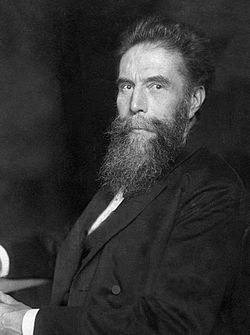

ちなみに、X線の名づけ親の我らがレントゲン大先生についてやけども・・・

- 1845年にプロセイン王国(今のドイツとオーストリアあたり)で生まれ77歳で死ぬ

- 先生にいたずらした友達をかばったりする良い人だった

- でもそのせいで希望の学校に進学出来なかった

- 放射線発見は全くの偶然で、テンション爆上がりしてしまい発見した日から7週間ほど実験室に引きこもった

- X線のXは数学の未知を表すXからとった

- 発表後大反響となり1896年には世界中にX線マニアが生まれた

- でもX線はみんなの物と考え、特許は一切取らない良い人だった

- 11月8日はレントゲンの日

こんな人や。この人がおらんとワシらの仕事が存在してへんからな。

ちなみに7週間引きこもって実験してた時は終始不機嫌やったらしいで。実験につぐ実験で疲れてたんやろな。上手くいかへん事も多かったやろし。最後は実験室にベッドまで持ち込んだっちゅー話しやで。

とんでもないストイックさや。今でいうベンチャー社長みたいな感じなんかな。

個人的に特許を取らへんかったのはメチャ凄いことやったと思うで。これがあると他の人の研究が進まへんかったやろし、放射線の進歩がかなり遅れてたんちゃうかな。

一方で当の本人は30歳で大学教授になってるしな。やっぱりノーベル賞を受賞する人ってのは頭の出来が違うのかもしれんで。

レントゲン先生もブチ切れながら実験を繰り返していったからな。最初から上手く人なんておらんのやで。

さて、今日はこのへんにしとこかな。

ほな、精進しいやー!