今って放射能の単位でCi(キュリー)は使ってへんの?

ほとんどベクレルですね。

時代やな。ノスタルジックやで。

もくじ

脊椎血管腫(vertebral hemangioma)とは

脊椎血管腫の概要

血管腫とは

ノスタルジックの使い方が合ってるかどうかはおいといて、今日は脊椎血管腫についてレクチャーしてくで。

これも比較的遭遇する頻度はある疾患やろ。自分も見た事あるんちゃう?

と、その前に、そもそも血管腫は何ぞやって話しからしとこか。

血管腫は血管が異常増殖や拡張をする事で形成される良性腫瘍やねん。

根本的な原因は分かってへんのやけど、ホルモンバランス、感染症、遺伝性、加齢なんかが要因として考えられてるで。

血管の異常増殖やから全身に出来る可能性があるんや。

病名で言うと、乳児血管腫や脳動静脈奇形なんかもそうやな。

| 概要 | |

|---|---|

| 乳児血管腫 | 別名、イチゴ状血管腫ともいう 生後数ヶ月で大きく盛り上がった形になる 1歳頃がピークで次第に落ち着いていく |

| 毛細血管腫 | 出生時からの毛細血管が異常に増殖した状態 先天性の血管奇形に分類される 自然に消える事はほとんど無い |

| 海綿状血管腫 | 生まれつき静脈が拡張や腫瘤化した状態 部位や大きさは様々 体表から青く見える事もある |

| 動静脈奇形 | 動脈と静脈が直接繋がった状態 動脈の圧により進行性の経過を辿る 大きくなると痛みや出血の危険性が出てくる |

脊椎血管腫

脊椎血管腫は、その名の通り脊椎に血管が異常増殖している状態の事や。

良性脊椎腫瘍の中で最も高頻度やで。

全年齢で見られるんやけど、疼痛や神経麻痺なんかの症状を伴うケースは、30歳以下の女性に多いというデータもあるで。

単発の事が多いんやけど、30%程度で多発症例もあるとの事や。

骨血管腫は、組織学的に海綿状血管腫と毛細血管性血管腫に大別されるんや。

ちなみに基本的に無症状で、偶発的に発見される事も多いで。

- 骨血管腫は海綿状血管腫と毛細血管性血管腫に大別される

- 腫瘍ではなく静脈血管奇形と考えられている

- 脊椎に好発し胸椎(特にTh3-9)に多い

- 基本的に無症状だが、稀に骨外伸展や出血、病的骨折で疼痛や神経症状を呈する事がある

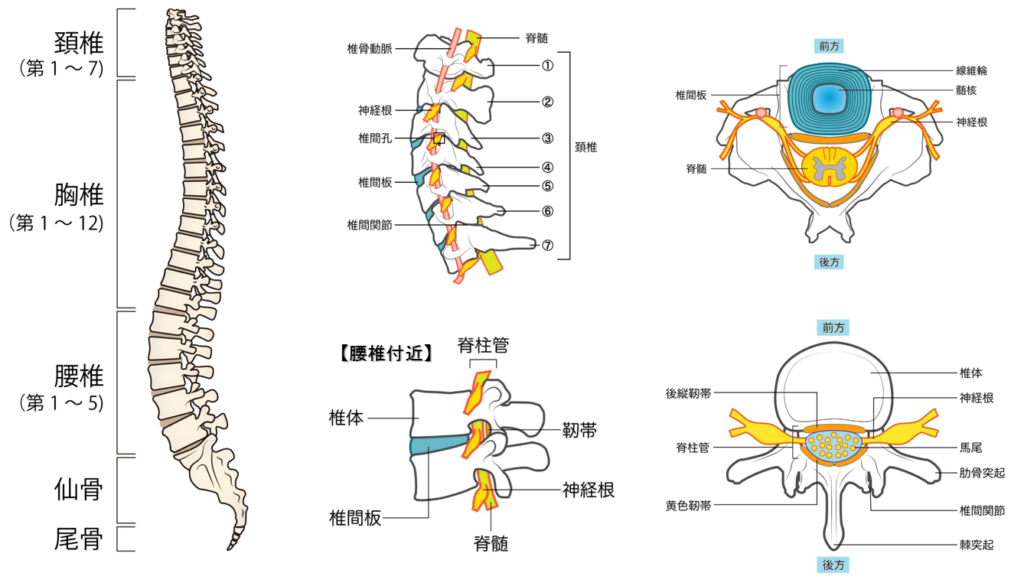

脊椎の解剖

脊椎の解剖

次に解剖や。基本的な脊椎の解剖については次の通りや。これは基本やから大丈夫やろ。

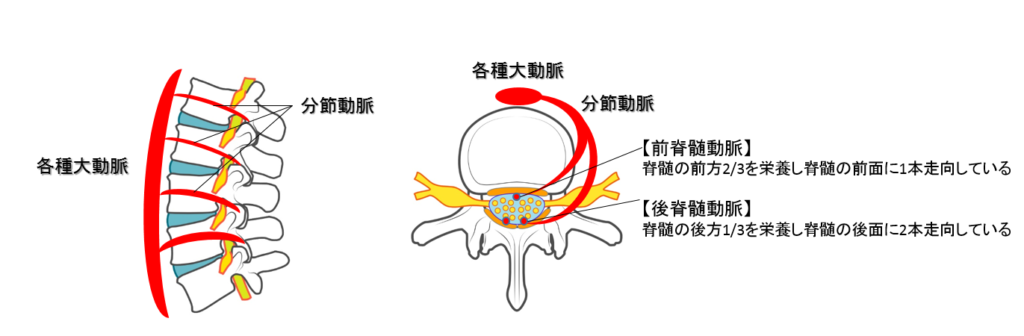

脊椎の栄養血管

ほんで脊椎の栄養血管についても見ていこか。

まず脊椎や脊髄の栄養血管を「脊椎動脈」って言うんやけど、これは「前脊髄動脈」と「後脊髄動脈」があるんや。

脊椎動脈は分節動脈と関係あって、分節動脈は椎骨・鎖骨下動脈、胸腹部大動脈、内腸骨動脈から分枝してるんや。

分節動脈の腹側枝は肋骨、筋を栄養してて、背側枝やと脊椎、髄膜、神経根を栄養してんねん。

下のようなイメージやで。覚えておくとええで。

脊椎血管腫の原因と臨床症状

脊椎血管腫の原因

脊椎血管腫の原因はいまだに解明されてへん。

上で話した通り、いくつかの関係する要素はあると考えられてるけどな。

ただ脊椎血管腫の1つである海綿状血管腫は遺伝的要因があるのが分かってんねん。

臨床症状

臨床症状は基本的にあらへんくて、検査中に偶然発見される事も多いんや。

ただ血管腫が破裂したりすると、脊髄内なんかに出血が起こって脊髄の圧迫や水頭症になったりする事もあんねん。

脊髄の圧迫は支配領域に応じた症状が出るで。例えば運動障害や膀胱直腸障害なんかや。

治療法

治療法としては、カテーテルで塞栓治療術がほとんどやな。他には血管腫摘出術も行われたりするで。

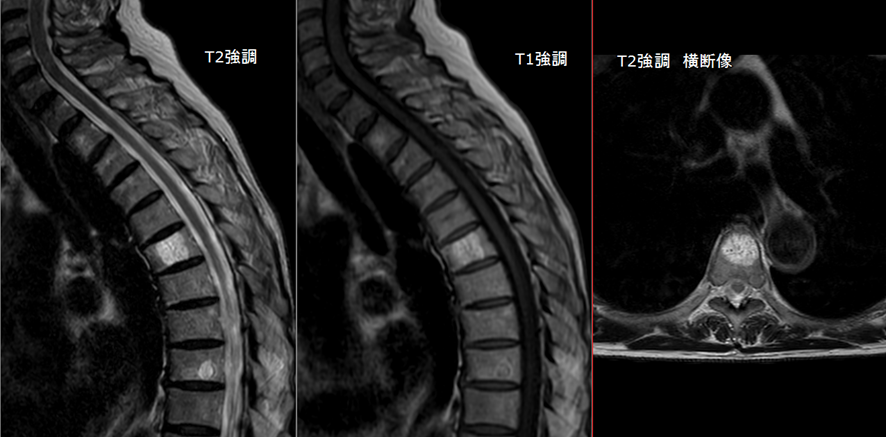

画像所見

脊椎血管腫の画像所見

画像所見についてやで。

単純写真やと椎体に粗な骨梁構造が特徴的やと言われてるわ。病変は椎体だけやなくて、構成成分にも及ぶ事もあるで。

CTやと限局した骨濃度低下と内部に粗大化した骨梁を認めるで。これをpolka-dot-appearanceとも言うんや。

MRIやとT1強調とT2強調で高信号やで。T1強調で高信号なのは内部の脂肪成分を見ている為なんや。

脂肪成分が低い時はT1強調でも低信号になって骨腫瘍との鑑別が問題になってくるで。

- 単純写真では粗な骨梁構造(corduroy appearance)が特徴的

- CTでは限局性の骨濃度低下と内部に粗大化骨梁を認める(polka-dot-appearance)

- MRIではT1強調、T2強調共に高信号

- T1強調が低信号(脂肪成分が少ない)だったり、T2強調が等信号だったりした場合は骨腫瘍との鑑別が問題になる

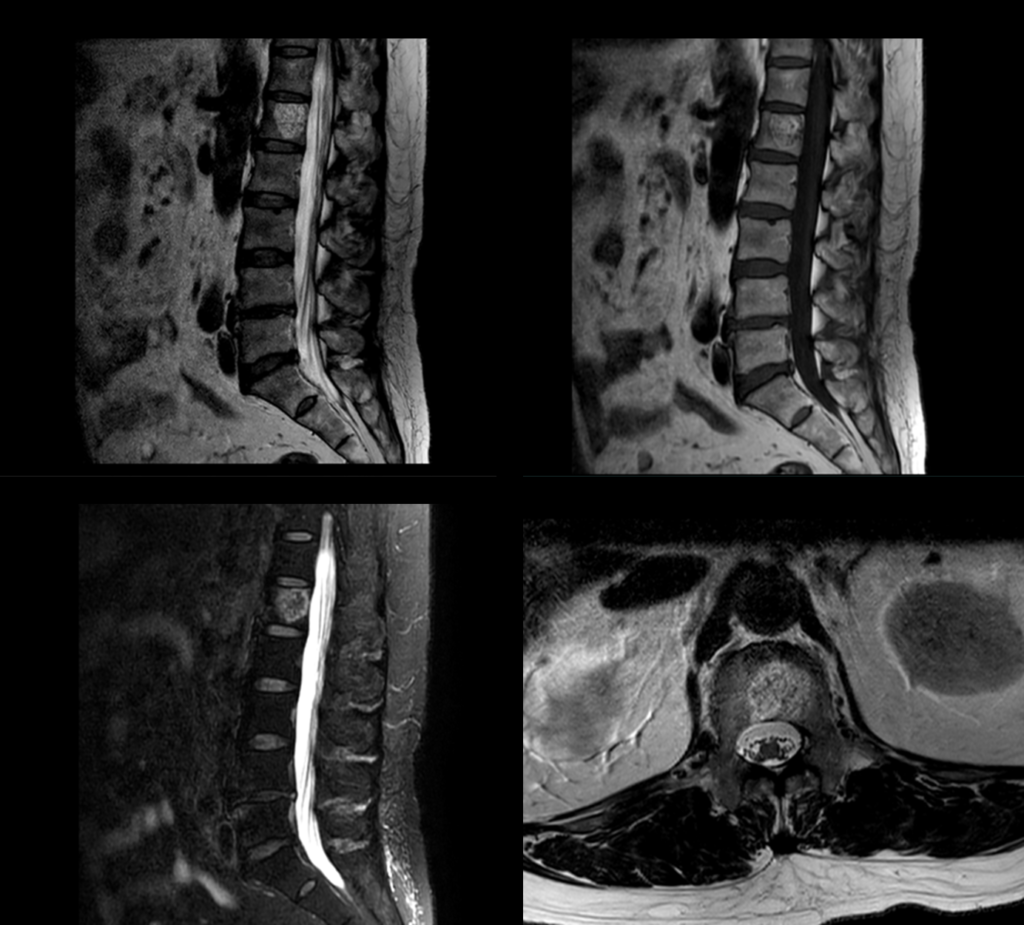

実際の症例

実際の症例や。60代女性で背部痛精査でMRIを実施した例や。Th6にT1強調で高信号、T2強調で特に高信号の血管腫を認めると思うで。

50代女性でL1に血管腫を認めるで。2症例とも典型的な血管腫のパターンやな。

鑑別診断のポイント

骨内脂肪腫

鑑別診断にはT1強調で高信号を呈するものが挙がるで。骨内脂肪腫なんかがあるな。

鑑別が難しい場合もあるんやけど、臨床的には同一として扱っても問題無いらしいで。

転移性骨腫瘍

他にはT1強調で低信号の場合に、骨転移も鑑別にあがるで。

まとめ

今日は脊椎血管腫についてレクチャーしたで。ポイントは3つや。

CTではpolka-dot-appearanceが特徴的な画像所見

MRIでは椎体内のT1強調とT2強調で高信号

転移性骨腫瘍との鑑別が問題になる事がある

血管腫は脊椎だけやなく肝臓や脳血管なんかの全身に出来る可能性があんねん。

せやから言葉自体はメジャーやろ。でもメジャーやからこそ、良く知っておかんとな。

さて、ついでにメジャー繋がりで、放射線界のメジャーな人物、ベクレルについてもミニレクチャーや。

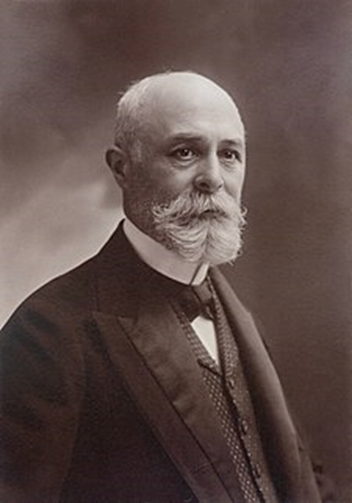

ベクレルの正式名はアントワーヌ・アンリ・ベクレルって言うねん。核医学の経験がある人はなじみ深い名前やな。

・フランスのパリで生まれノーベル物理学賞を受賞し、55歳で亡くなる

・ウランの放射線を発見した人だが、発見までの過程は偶然が重なっている

・死因は放射線障害だったと言われている

・放射能の単位のBq(ベクレル)はアンリベクレルにちなんでいる

・キュリー夫妻のラジウム発見のきっかけを作った人

・自身はレントゲン博士のX線発見がきっかけ

・つまりレントゲン博士が全ての始まり

※画像はWikipediaより

最初のレントゲン博士のX線発見が1895年、ベクレルがウラン鉱石から放射能を発見したのが1896年、キュリー夫妻がラジウム、ポロニウムを発見したのが1898年、ラザフォードがアルファ線ベータ線を発見したのが1898年、ガンマ線がヴィラールによって発見されたのが1900年と、たった5年間で今の放射線診断に使われている放射線が次々と発見されてんねん。

X線が発見された事でオタク(研究者)が大量に発生した結果、こんな連続発見に繋がったんやろな。

そう考えると、レントゲン博士がいなかったら今の僕らの仕事も存在してなかったのかもしれませんね。

その通りや。っていうか、今の医療水準も存在してるかどうかも怪しいもんや。

なんせ手術しか体内を見る事ができひんやろし、しかも今やその力を利用して癌治療にまで使ってるからな。

ワシもこうやって調子込んでレクチャーとかしてへんやろし。

レントゲン様様やで。

ほな、精進しいやー!