結石トリビアや。胆石、腎結石、CTだけで分かるのはどっち?

両方?

ぶっぶー、不正解や。

正解は腎結石や。胆石は一定数でCT陰性胆石もあんねん。この違いはカルシウム成分が含まれてるかどうかなんやで。

っていうか、どっちって聞いてるのに両方ってなんやねん。まったく、ヒント出してるのにガン無視やな。

もくじ

胆嚢癌(gallbladder cencer)とは

胆嚢癌の概要

さて、今日は胆石も関係してる、胆嚢癌についてレクチャーしてくで。

この胆嚢癌やけど、これも膵臓癌と同様に早期発見が難しい癌の1つや。

理由は早期段階では自覚症状があらへん事が1番やな。回りに主要な血管やリンパ節がある事で、周辺浸潤がしやすいというのも進行癌で発見される理由の1つやな。

あとは、比較的早期に肝臓への浸潤がおきるのも原因の1つと言われとる。S4への直接浸潤が多いで。

自ずと5年生存率も低くなって全体の5年生存率は34.1%と低い数字やで。

ほとんどが腺癌で50歳以上の中年女性に多いというデータや。

胆石症や膵胆管合流異常がリスクファクターとして考えられてるで。

- 概要

- 50~60代以降の女性に多い

- ほとんどが腺癌(90%)で、扁平上皮癌が10%程度、他に小細胞癌などがある

- 初期症状はなく発見が遅れて進行癌の状態で見つかる事も多い

- 粘膜下層が無いために容易に漿膜へ到達し周辺組織へ浸潤する

- 胆道拡張症や膵胆管合流異常がある場合は他と比較して胆嚢癌のリスクが高いと言われている

- 胆嚢癌の半数近くが胆石を合併しているが因果関係は証明されていない

- 進行すると胆道閉塞で黄疸の症状が出てくる

胆石

ここで胆石について少し話しておこか。

胆石はCT陰性もあるって言ったけど、それは胆石の中には純水なコレステロール結石があるためやねん。

胆石の種類はまずコレステロール結石と、色素石の2つに分けられんねん。後者の中にはビリルビンカルシウム石があって、これはカルシウムやからCTで写るんやけど、前者のコレステロール結石や、他の色素石は、カルシウム成分の程度によってCTで見えたり見えへんかったりすんねん。

これがCT陰性結石が出てしまう正体や。

ちなみにカルシウム含有量が0.8%を超えるとCTでも見えるようになるらしいで。

興味がある人は自分でも調べてみるとええで。

胆嚢の解剖と役割

胆嚢の解剖

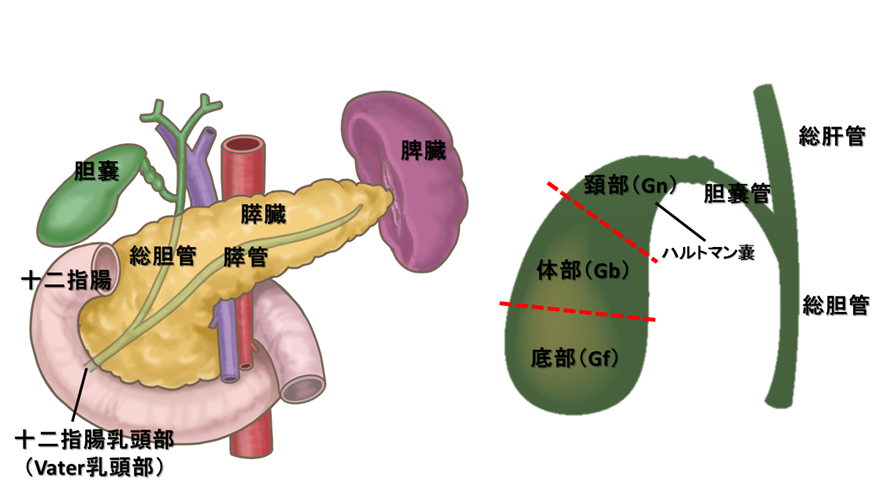

胆嚢は肝右葉の下面に位置する袋状の臓器で、長軸方向で3等分して頚部(Gn)、体部(Gb)、底部(Gf)に分けられてるで。体部から頚部に移行する部分をハルトマン嚢とも呼んでるな。

胆嚢は内部に胆汁を溜めて胆道から消化管へと排出してんねん。胆汁が充満している時は、長径が6~8cm前後、短頚が2~3cm前後、壁の厚さは3mm未満が正常と言われとる。

構造は粘膜固有層、筋層、筋層周囲結合組織、漿膜や。他の消化器系と違って粘膜下層が無いねん。これが周囲への浸潤しやすい原因の1つでもあるで。

胆嚢の役割

主な役割は肝臓で作られた胆汁を一時的に溜めておいて、食物などの消化物が来たら総胆管を経て消化物と混ざるようにしてんねん。

胆汁には2つほど役割があって、1つは消化物の油や脂肪分の吸収を助け消化や吸収しやすくする事、2つめが老廃物の排泄や。

脂肪分の消化や吸収を助けた胆汁は、一部が便中に排泄されんねんけど、大部分が再吸収されて肝臓に戻ってくんねん。

その割合は90%以上とも言われとる。

胆嚢癌の原因と治癒率

胆嚢癌の原因

胆嚢癌の原因で特定のものは明らかにはなってへんねん。ただ上で話した通り、いくつかの要因が発癌に関係してるとも言われてるで。

- 【胆石症】:胆嚢癌の5~6割程度に胆石を合併していて、結石による慢性的な炎症などが原因と考えられている

- 【胆嚢腺腫】:10mmを超えるものや立ち上がりがなだらかなポリープは将来的に癌化する可能性がある

- 【膵胆管合流異常症】:膵管と胆管の合流異常で胆汁と膵液が混ざる事で発癌のリスクが高まる事が知られている

胆嚢癌の治癒率

胆嚢癌の5年生存率は国立がん研究センターのデータで以下の通りや。早期のⅠ期に発見出来れば9割以上が治る病気なんやな。

- 胆嚢癌の5年生存率 ⇒ Ⅰ期:93.2% Ⅱ期:86.0% Ⅲ期:31.6% Ⅳ期:4.1%

胆嚢癌のTNM分類

次に胆嚢癌のTNM分類やで。UICC8版を参考にして作成してあるで。

| T分類 | Tis | T1 | T2 | T3 | T4 |

| 上皮内癌 | T1a:粘膜固有層に及ぶ癌 T1b:筋層に及ぶ癌 | T2a:腹腔側の筋層の周りの結合組織に及ぶが、漿膜には広がっていない癌 T2b:肝臓側の筋層の周りの結合組織に及ぶが、肝臓には広がっていない癌 | 漿膜を超えている癌、または肝臓、胃、十二指腸、結腸、膵臓、大網、肝外胆管に及んでいる癌 | 門脈本幹もしくは肝動脈に及ぶ癌、または肝臓以外の2つ以上の臓器などに及ぶ癌 | |

| N分類 | N0 | N1 | N2 | N3 | |

| リンパ節転移なし | 領域リンパ節への転移が1~3個 | 領域リンパ節への転移が4個以上 | |||

| M分類 | M0 | M1 | |||

| 遠隔転移なし | 遠隔転移あり | ||||

| N0 | N1 | N2 | M | |

|---|---|---|---|---|

| T1a | ⅠA | ⅢB | ⅣB | ⅣB |

| T1b | ⅠB | ⅢB | ⅣB | ⅣB |

| T2a | ⅡA | ⅢB | ⅣB | ⅣB |

| T2b | ⅡB | ⅢB | ⅣB | ⅣB |

| T3 | ⅢA | ⅢB | ⅣB | ⅣB |

| T4 | ⅣA | ⅣA | ⅣB | ⅣB |

以上で胆嚢癌の概要を終わりにするで。次は画像所見についてや。

画像所見

胆嚢癌の画像所見

次に画像所見についてやで。

胆嚢癌におけるCTやMRIで重要なのがT因子の診断や。

なんでT因子の診断が重要かっていうと、治療方針や術式、予後が変わってくるからや。上の表を見てもらえれば分かると思うねんけど、リンパ節転移があればⅢB以上が確定で、それより以前のステージ分類にはT因子が大きく関係してんねん。

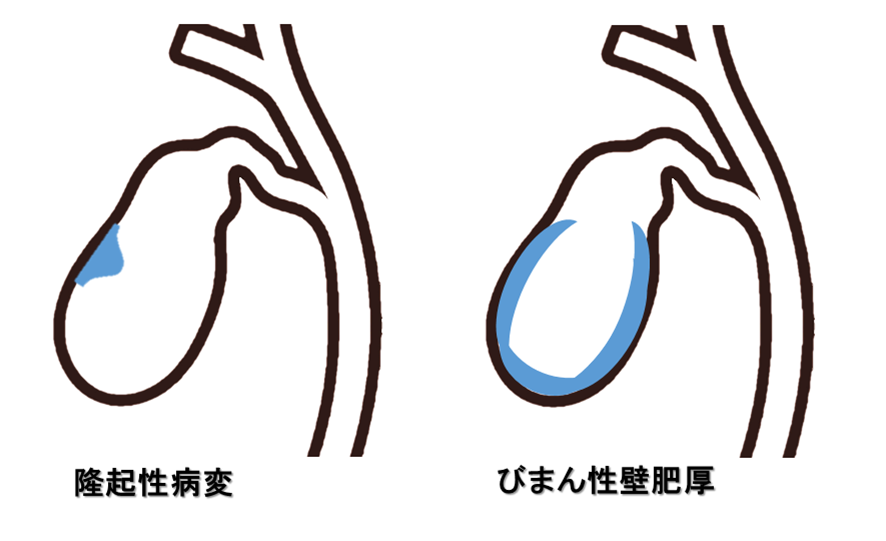

ちなみにCTやMRIでの画像所見は、以下のようなもんがあるで。

- 胆嚢壁肥厚の有無

- 隆起性病変は有茎性かどうか

- 造影効果の有無

各因子で重要な画像所見ポイントは下記の通りや。

| 胆嚢癌の画像所見ポイント | |

|---|---|

| T因子 | ・胆嚢周囲結合組織まで浸潤があるかどうか ・肝臓、胆管、胃、十二指腸、膵臓、大網が浸潤チェック対象 ・隆起型の場合は隆起病変基部に遅延性造影が見られれば漿膜下浸潤(T2以上)の指標となる |

| N因子 | ・リンパ節転移は、大きさと形状で判断 ・肝門部付近のリンパ流経路を把握しておくと有用 |

| M因子 | ・肝転移があるかどうか ・早期から胆嚢静脈経由で肝転移が起こる事が知られている |

実際の症例

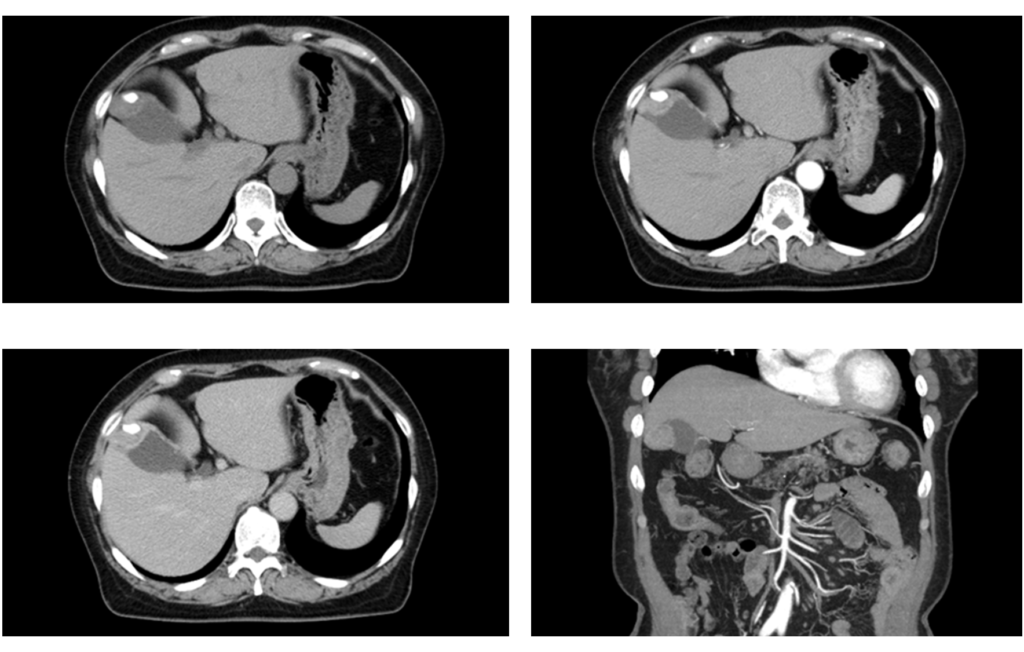

70代女性で自覚症状無し、検診精査の例や。

胆石とその周囲に2.5cm程度の腫瘤性病変を認めると思う。周囲への浸潤は認めてへんな。精査の結果、胆嚢癌と診断されてるで。

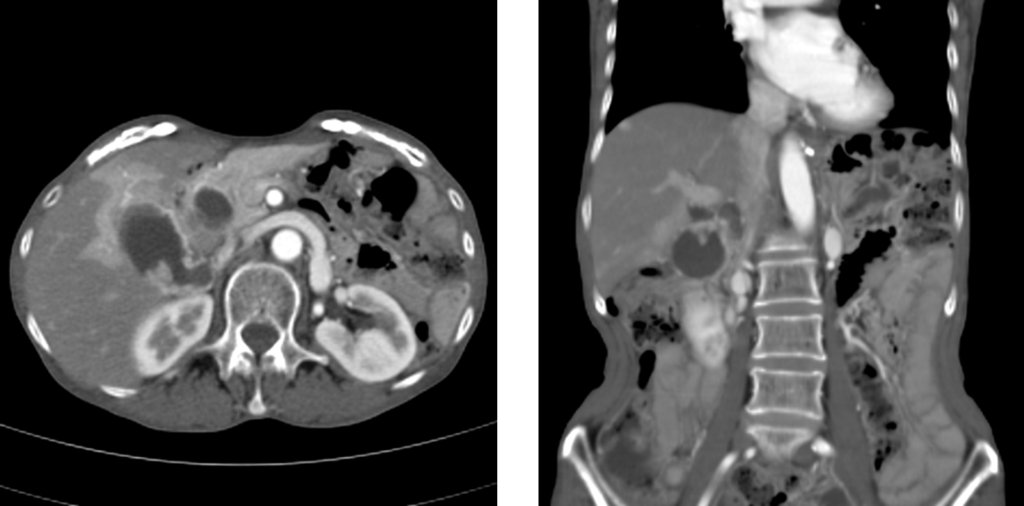

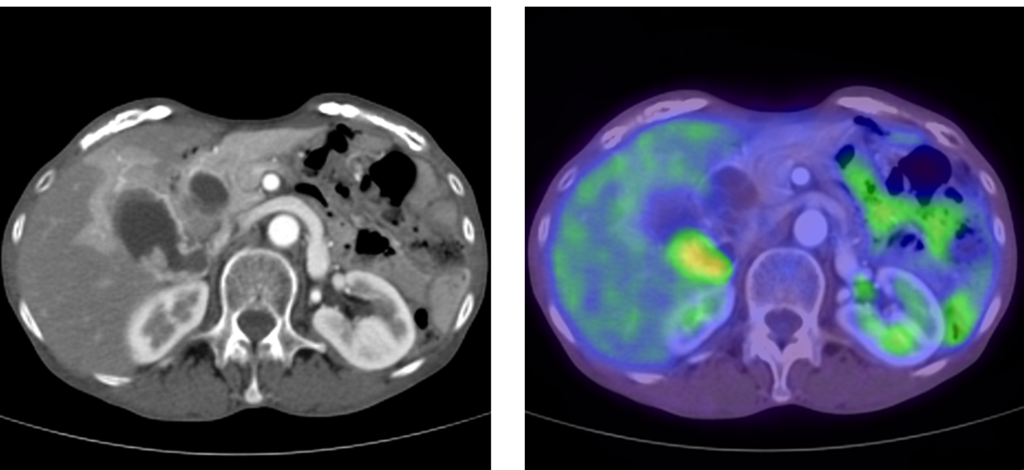

60代女性でスクリーニングで胆嚢壁の肥厚を認めて精査となった例や。

隆起型病変を認めて周囲の肝臓に浸潤しているのが分かると思う。ちなみに病期診断目的でFDG-PETも撮影してんねんけど、胆嚢癌に一致して高集積を認める一方で、周囲の浸潤部には肝臓の生理的集積もあってあまり分からん。

鑑別診断のポイント

主な鑑別疾患一覧

次に鑑別診断についてや。所見について鑑別する疾患は違ってくるで。その中でも代表的なものをピックアップしておいたわ。

胆嚢壁肥厚は胆嚢癌と慢性胆嚢炎の鑑別は難しい事が多い事、隆起性病変やと経が10mm以上のものや広基性のものは悪性の頻度が高いと言われているで。

| 主な鑑別疾患 | |

|---|---|

| びまん性胆嚢壁肥厚 | 正常の胆嚢壁厚は1.5mm以下で3~5mm以上が壁肥厚とされている 急性/慢性胆嚢炎、硬化性胆管炎などの炎症性疾患、癌浸潤、うっ血や循環障害 など |

| 胆嚢隆起性病変 | ポリープ、胆嚢腺腫、胆嚢腺筋腫 胆嚢癌 など |

| 胆管拡張 | 胆管炎や癌などの胆管壁病変、結石などの胆管内腔病変、胆管の外部からの圧迫、先天性胆道拡張症などの閉塞の機転が明らかではないもの |

他に胆嚢癌と関係がある悪性腫瘍を以下にあげておくわ。確認してみてーや。

まとめ

今日は胆嚢癌についてレクチャーしたで。ポイントは2つや。

粘膜下層が無い為に容易に周囲に浸潤する(特に肝臓には早期に転移する)

CTやMRIではT2以降の鑑別が重要

こんな感じやな。ステージによって術式や治療法が変わるから病期診断は重要やで。特に早い段階で肝臓に転移する事が知られてるしな。

毎回言ってるけど、癌はなによりも早期発見が1番大切な病気なんや。

もちろん癌だけやあらへんけどな。

さて、今日はこれくらいにしとこかな。

ほな、精進しいやー!