月に代わって、お仕置きYO!

ー30点。

シバく。

もくじ

膠芽腫(glioblastoma)とは

膠芽腫の概要

神経膠腫(グリオーマ:glioma)とは

さて、キモイものだけで終わってしまってもしゃーないから本題のレクチャー始めよか。

今日は膠芽腫についてや。グリオブラストーマ(グリブラ)とも呼ばれるで。こっちの方がしっくりくる人も多いかもしれん。

神経膠腫(グリオーマ:glioma)の中で悪性度が最も高い腫瘍や。

まずはグリオーマとはなんぞや?からやけど、まず脳には多くの神経細胞(ニューロン)があるのは分かるよな?

その神経細胞を支えているのが神経膠(グリア)細胞という細胞なんや。

この神経膠細胞には次の4つがあって、神経細胞を固定したり、栄養伝達、神経伝達物質の処理、血液中の物質が脳組織へ移動するのを制限する役割を担ってんねん。

- 星細胞(アストロサイト)

- 乏突起膠細胞(オリゴデンドロサイト)

- 小膠細胞(ミクログリア)

- 脳室上衣細胞

この神経膠細胞から腫瘍が発生するのが神経膠腫(グリオーマ)やねん。

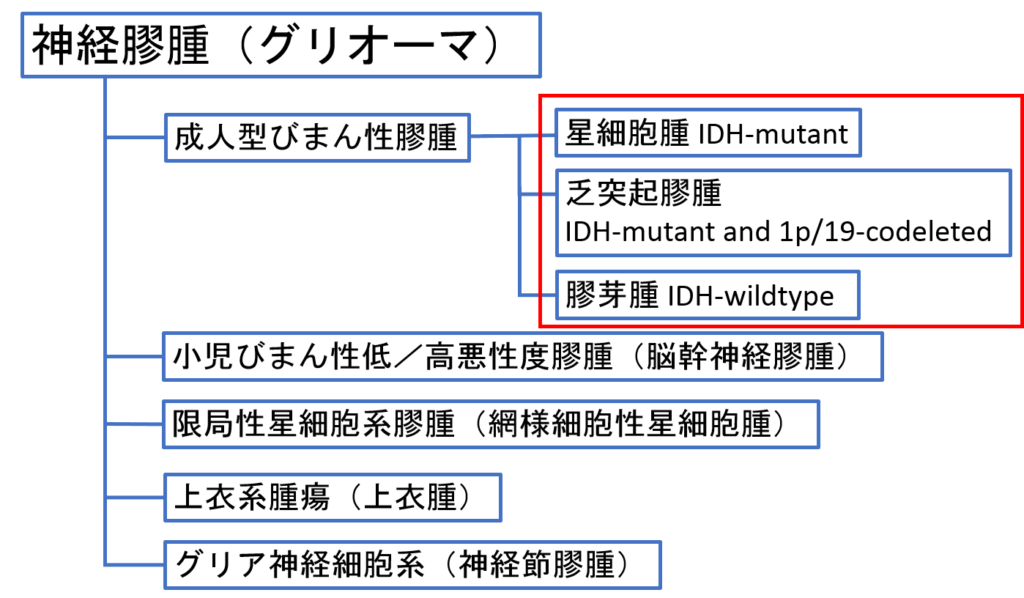

グリオーマにはいくつか分類があるんやけど、主なものは限られていて、大きく次の3つに分類されるで。

- 星細胞腫(アストロサイトーマ)

- 乏突起膠腫(オリゴデンドログリオーマ)

- 膠芽腫(グリオブラストーマ)

これらは基本的に浸潤するように広がっていくから、手術で完全に摘出するのは難しいと言われとる。

ちなみにアストロサイトーマや乏突起膠細胞腫については以下で解説してるから、合わせて確認しておいてもらえるとええで。

神経膠腫(グリオーマ:glioma)のグレード分類(WHO@2021年度)

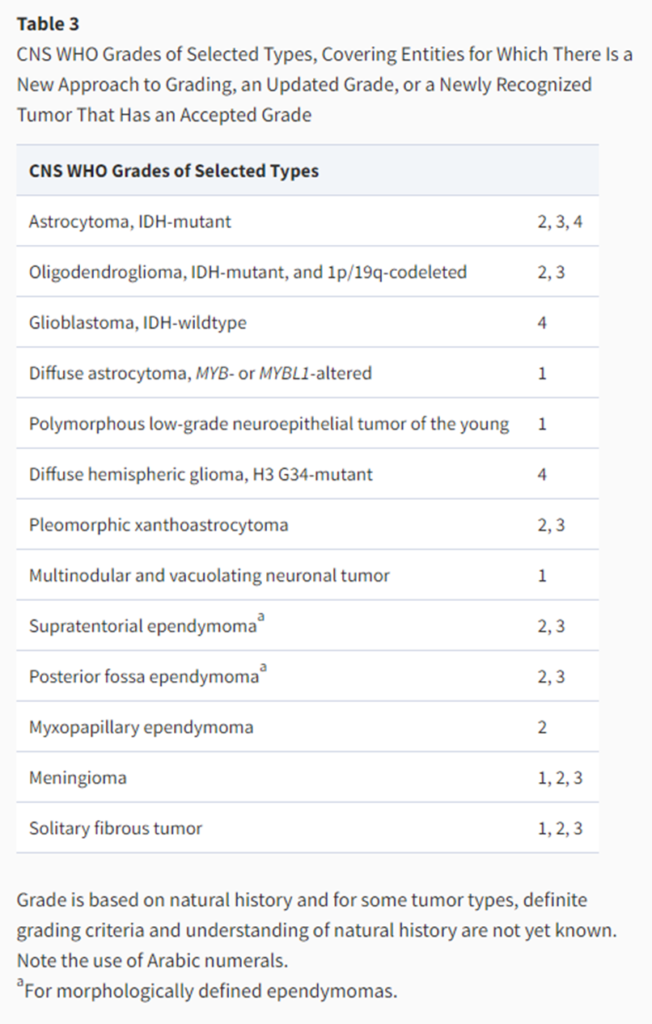

グリオーマのグレード分類についてはWHOの2021年の改訂でいくつか変更になったヤツもあんねん。

アストロサイトーマについては、グレード2~4まであるで。

下記の表で確認しといてや。

膠芽腫(glioblastoma)とは

さぁ、グリオーマの概要が分かったところで、本題のグリオブラストーマについてどんな特徴があるか言ってみぃ。

大脳に発生して周囲に浸潤・破壊するように広がっていく腫瘍です。

60歳以上の高齢者に多く脳腫瘍の10%くらいの頻度です。

・・・まぁまぁやな。

補足すると、好発部位は大脳半球白質で、しかも多方向に進展して、その先でまた腫瘍を作る事で多中心性になる事が一番の特徴や。

画像上は辺縁がもやもやっとした感じなるで。

他には内部壊死と血管新生も特徴の1つや。

高齢者に多いんやけど、非常に予後が悪い病気で5年生存率が10%くらいやで。しかもメチャメチャ発育が早いんやで。

数か月から数週間単位で増大するケースもあるほどや。

| グレード | 特徴 | 臨床症状 | |

|---|---|---|---|

| 膠芽腫 | 4 | 大脳に発生して周囲に浸潤・破壊しながら急速に広がる 60代以上に好発で多中心性、内部壊死、血管新生が特徴 予後はかなり悪い | 頭痛や痙攣、性格変化などで発見される |

概要についてはこんな感じや。グリブラは成人グリオーマの中では40%くらいの割合やから、そこそこ頻度が高いとも言えるな。

膠芽腫の症状

主な症状は頭痛やったり嘔吐、麻痺、視野障害など様々や。

腫瘍が出来る部位によって症状が違ってくるで。

人格変化が出てきたりして、認知症精査で判明するケースもあったりすんねん。

膠芽腫の治療法

グリオブラストーマは、とにかく成長が早いから見つけ次第オペで可能な限り切除して放射線治療と化学療法を行う事が大切や。

ただ、正直なところ、長期生存は難しいというのが今の定説や。中には20年以上生存している例もあるようやけど、それは大多数の中の例外に近いのかもしれん。

またやっかいな事に、再燃率も高いねん。治療してから1年以内に再燃してしまう人がほとんどやねん。

5年生存率は10%以下という数字もあるし、なかなか恐ろしい病気やで。

ちなみに初回のオペの時にどれだけ腫瘍が取り除けるかでその後の生存期間を調査した研究もあるようやけど、明確にこれだけという数字は出てへんのが現状やな。ただ放射線治療は必須やで。

画像所見

膠芽腫の画像所見

膠芽腫のMRI所見

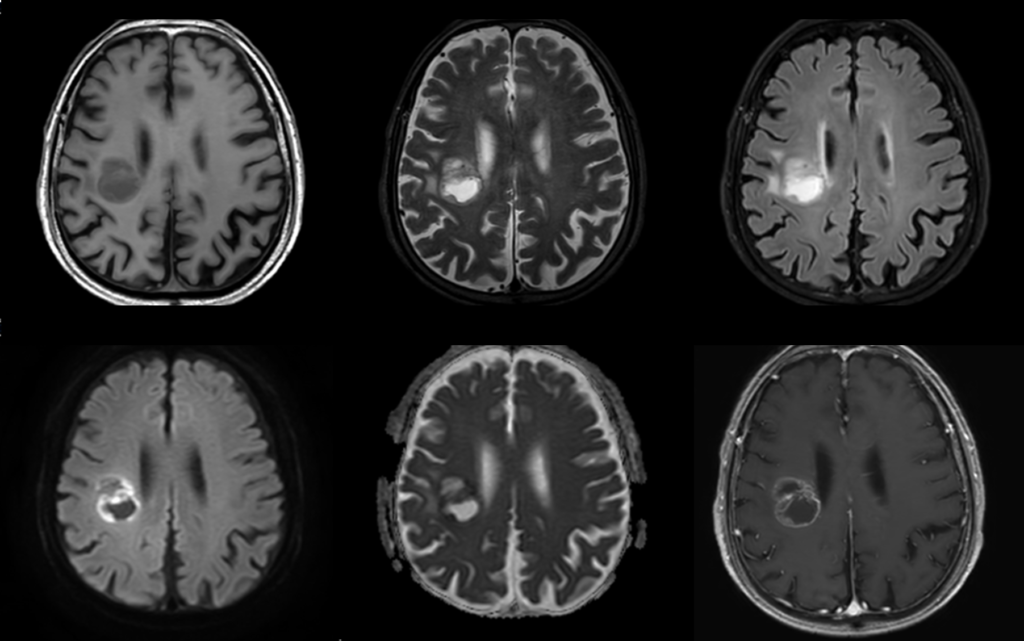

次に画像所見についてや。グリオブラストーマはMRIが有効や。

具体的には、次のようなものがあるで。

- 境界不明瞭でびまん性に浸潤する

- 壊死を伴う不整形(多中心性)の腫瘤

- 1では低信号だが、出血がある場合は高信号を示す

- T2不均一な高信号で細胞密度が高い充実部は低信号になる

- 拡散強調では高信号を示す

- 造影効果は中心壊死を取り巻く不均一で厚いリング状増強効果を認める

こんな感じやな。

注意が必要なんが、造影される部位以外にFLAIRで認めた高信号の部位がホンマの浸潤範囲という事や。これは悪性度が様々な割合で混在している為と考えられてるわ。

| FLAIR | T2WI | T1WI | DWI | CE | 他 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 膠芽腫 | 高信号 | 不均一な高信号 (壊死は高信号、充実部は低信号) | 低信号 (亜急性期の出血がある場合は高信号) | やや高信号 | リング状の多中心性の増強効果 | 造影される部分以外にFLAIRで高信号域が本当の浸潤範囲 |

実際の症例

次に実際の画像や。多房性の造影効果が特徴的やな。

ただホンマの浸潤範囲はFLAIRで確認するんやで。

鑑別診断のポイント

脳腫瘍との鑑別

次に鑑別診断のポイントやな。転移性脳腫瘍や脳膿瘍、悪性リンパ腫、放射線壊死などがあるで。

転移性脳腫瘍は、一番の特徴はリング状で辺縁が球状な事や。

グリブラは多中心性で辺縁がボコボコしてるから、ここが見分けるポイントやで。

脳膿瘍は拡散強調で著明な高信号で、リング状造影も辺縁は平滑な事が多いで。

リンパ腫は壊死や出血が少ないのと均一な増強効果を認める事、放射線壊死の場合は核医学の11-Cメチオニン検査なんかが有効な時があるで。

確かに放射線壊死か再発の診断かは、メチオニンが有効だっていうのを聞いた事がありますね。

せやな。メチオニン検査の問題点として、どこでも出来るという訳や無い点があるな。

自前で薬剤を生成せなアカンから実施出来る施設が限られてんねん。

あと保険診療も適応されんしな。完全自費や。この辺がボトルネックやな。

まとめ

今日は膠芽腫(グリオブラストーマ)についてレクチャーしたで。ポイントは3つや。

急速に増大して非常に予後が悪い

T1低信号、T2高信号、拡散強調やや高信号、FLAIR高信号、リング状の多中心性の増強効果

びまん性に浸潤し、造影効果部分よりもFLAIRの方が浸潤範囲を示している事が多い

1つめがグリブラについて。びまん性・破壊性で急速に進行して予後が悪いで。

2つめが画像所見やな。造影した時にリング状の多中心性の増強効果を認めるで。

造影効果がある部位よりもFLAIRの高信号域が広い事がほとんどやけんけど、実はFLAIRでの高信号域までが浸潤部位という事や。

他には壊死と血管新生を伴って大きくなると、T2でフローボイドを認めるまでになるで。

これらを覚えとき。知識は溜めとくだけやなくて使ってナンボやからな。

ほな、精進しいやー!