なぁ、自分の市場価値ってどれくらいやと思う?

市場価値ですか?そんなの考えた事すらありませんね!エッヘン!

なんでドヤってんねん。今や病院も潰れる時代やし、転職する時に必ず必要になんねんで。

もくじ

髄芽腫(medulloblastoma)とは

髄芽腫の概要

今日は髄芽腫、medulloblastomaや。髄膜腫と名前は似てるけども全然違う疾患や。

さぁ、自分の市場価値を上げる為にも今知っている知識を延べてみぃや。

髄膜腫とは違くて、小児に多いです!

薄っす! 職人が切る大根の桂剥き並みに薄っす!

ええか? 髄芽腫というのは、小脳や脳幹背側に発生する胎児性神経上皮性腫瘍なんや。

小児に多いのはその通りやけど、3歳前後と6~11歳での発症の2つのピークがあって、男児に多いんやで。

比較的稀な脳腫瘍なんやけど、小児の悪性脳腫瘍では最も頻度が高くて、小児後頭蓋窩腫瘍の40%程度というデータもあんねん。

進行すると、小脳から第4脳室に進展して水頭症や髄膜播種を来したりすんねん。また発見時に20%の割合で脊髄播種を認めるとも言われてんねんで。

5年生存率は70%程度らしいわ。

髄芽腫の臨床症状

主な臨床症状は、頭痛、嘔吐、悪心、ふらつきなどや。グレード4に分類されとる。

好発部位は小脳虫部が8割、小脳半休が2割くらいや。大きくなると第4脳室を圧迫して水頭症を来す事もあるで。播種転移しているかどうかが予後に大きく関わる要因や。

髄芽腫の分類

実はグレード4って言っても予後が良いものと悪いものがあるのが最近分かってきたんや。病理組織診断による分類で4つ、遺伝子診断で4つに分けられてるで。

| 病理組織学的な分類 | クラシック型髄芽腫 classic medulloblastoma:CMB |

| 線維形成結節性膵芽腫 desmoplastic/nodular medulloblastoma:DNMB | |

| 高度結節性髄芽腫 medulloblastoma with extensive nodularity:MBEN | |

| 大細胞性、退形成性髄芽腫 anaplastic/large cell medulloblastoma |

| 遺伝子診断による分類 | WNT(wingless) 予後はかなり良い |

| SHH(sonic hedgehog) TP53遺伝子変異型、TP53遺伝子変異なし型 予後中間 | |

| WNTやSHH以外 group3 予後不良 | |

| WNTやSHH以外 group4 予後中間 |

髄芽腫のリスク分類と治療法

他には治療リスク分類があって、以下の3つを満たすと標準リスク群、3つのうちどれか満たさないものがあると高リスク群と診断されるで。この治療リスクを参考に治療法を選択すんねん。

- 3歳以上

- 術後残存病変が1.5cm²以内

- 転移がない

治療法は手術、化学療法、放射線治療やで。以前と比較して生命予後が伸びてきてるって話しや。

髄芽腫の概要まとめ

ここまでを纏めると以下の通りや。

| グレード | 特徴 | 臨床症状 | |

|---|---|---|---|

| 髄芽腫 | 4 | 小児(6~11歳)で男児に多い 小脳虫部に8割、小脳半球が2割 転移や播種の有無が重要 治療リスク分類によって治療法が変わる | 頭痛や嘔吐、ふらつき など 水頭症症状などが出る場合もある |

画像所見

髄芽腫の画像所見

次に画像所見についてや。境界明瞭で軽度分葉状の腫瘤として描出されるで。

T1強調では軽度低~等信号、T2強調では不均一で充実部が低信号、拡散強調では高信号、ADCは拡散低下、造影効果は様々なパターン(不均一や造影効果なしのケースもある)を呈すわ。

他のヒントになるような所見は、浮腫を伴ってたり、半数近くで嚢胞を伴っていたりする事やな。

そうそう、CTで高吸収域になったり2割程度で石灰化を認める事もあるで。

発生部位、年齢なんかを総合して診断するんやで。

まとめるとこんな感じや。

| CT | DWI | T2WI | T1WI | CE | 他 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 髄芽腫 | CTでは高吸収域で石灰化も2割程度で認める | 高信号 ADCは拡散低下 | 高信号 (複雑な信号パターンが混在) | 軽度低~等信号 | 複雑な造影パターン | 境界明瞭で軽度分葉状の腫瘤 脳浮腫や嚢胞を伴う事あり |

ちなみに組織型でも若干違う事があるらしいで。

- MBEN(medulloblastoma with extensive nodularity):造影した時に比較的均一、ブドウの房状の増強効果を認める事がある

- DNMB(desmoplastic/nodular medulloblastoma):10代の小脳半球に多く、造影で髄膜肥厚に増強効果を認める事がある

髄芽腫の臨床画像

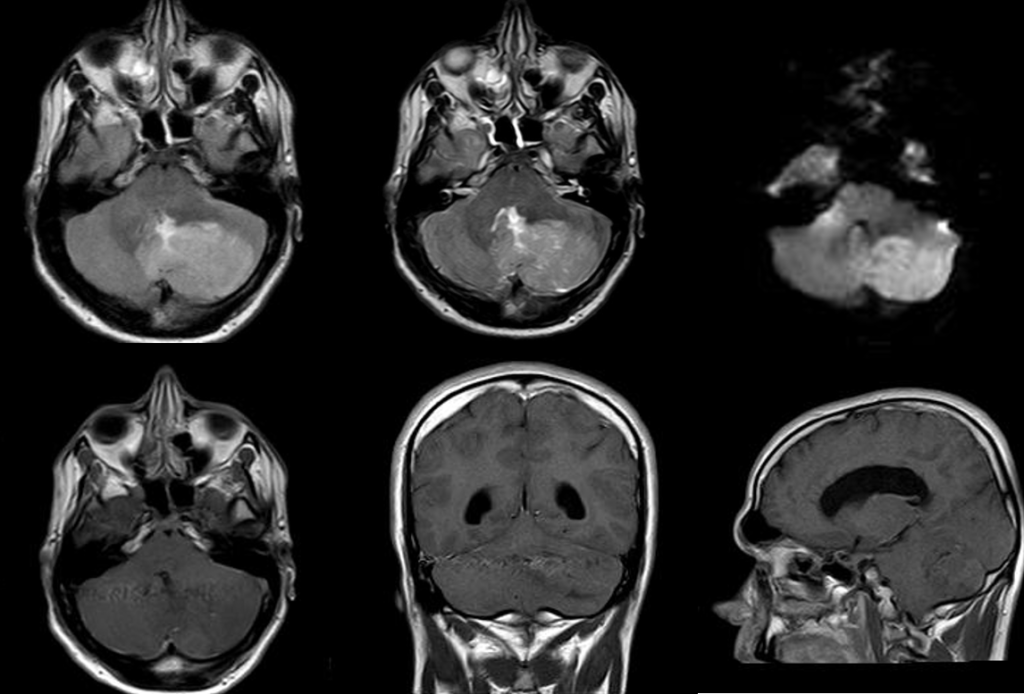

今回は該当症例が見つからへんかったからRadiopediaから参照してるで。小脳に高信号で、造影効果があらへん腫瘍を認めるな。

Case courtesy of Dalia Ibrahim, Radiopaedia.org

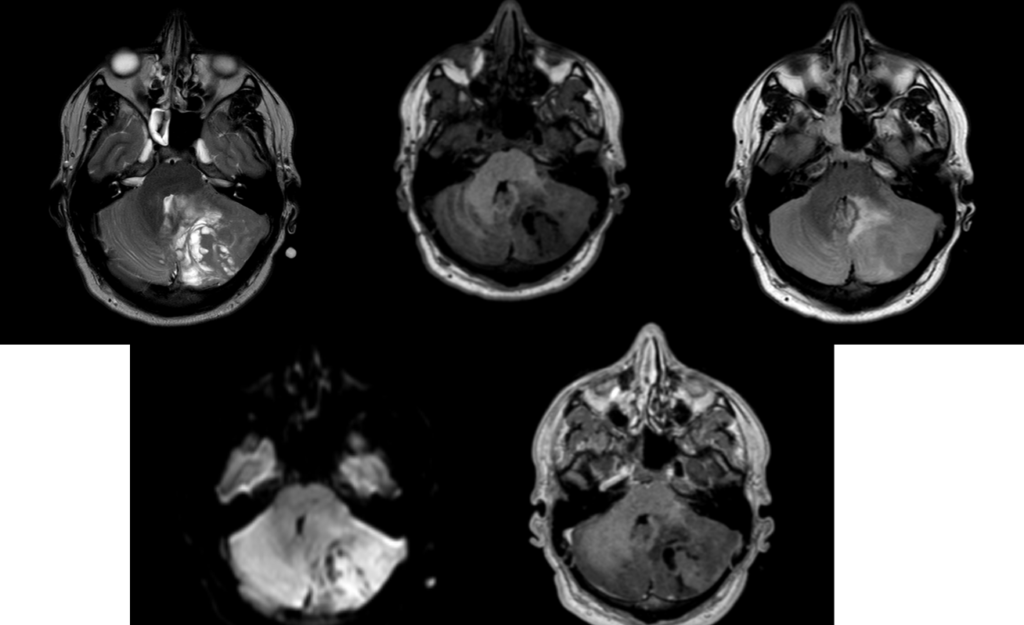

別症例や。

Case courtesy of Frank Gaillard, Radiopaedia.org

鑑別診断のポイント

上衣腫 毛様細胞性星細胞腫

第4脳室付近に出来る腫瘍としては、上衣腫や毛様細胞性星細胞腫などや。

上衣腫は石灰化が特徴でLuschka孔に向かって進展していくで。上衣腫は別で解説しているから、そっちも覗いてみてや。

毛様細胞性星細胞腫はCTで低吸収になって充実成分の拡散強調は高信号になるで。

他には非定形奇形腫様/ラブドイド腫瘍(AT/RT)があるけども、後発年齢が3歳以下の点から鑑別できる事があるで。

- 高悪性度の胎児性腫瘍(グレード4)

- 3歳未満の発症が70%で、2歳以下に限って言えば小児悪性脳腫瘍の中では最も高頻度

- テント上/下に発生し、出血や嚢胞を合併しやすい

- 髄芽腫との鑑別は困難な場合が多い

- 初発時から~40%程度に髄液播種を認める

画像所見だけやなく、好発部位も覚えておくとええかもな。

まとめ

さて今日のまとめや。ポイントは3つや。

小児に多く好発部位は第4脳室付近で、小脳虫部が8割、小脳半球が2割

境界明瞭で軽度分葉状の腫瘤、T1強調では軽度低~等信号、T2強調では不均一で充実部が低信号、拡散強調では高信号、ADCは拡散低下、造影効果は様々なパターン

浮腫や嚢胞を伴う事があるのと、CTでは高吸収で石灰化も2割程度で認める

他にも組織学的分類でも特徴的な所見があったで。覚えとるか?忘れとったら該当項目に戻って復習や。

今回も中々にボリュームがあったと思うけど、技師はんでも読影が出来る技師はんなら市場価値が高くなると思うで。現時点で、放射線科医は全国的に不足してんねんからな。

そのうちAIが病名を打ち込むだけで、必要なコイルを選択してくれてシーケンスを撮影するようになるかもしれんで?

そうなったら仕事が無くなるかもしれんやん?

給料が決まる要因の1つに需要と供給のバランスや。供給が足りてへんと自ずと高額になるのは世の中の常やで。

ほな、精進しいやー!