なんでやねん!なんでやねんったら、なんでやねん!

新種のリズムゲームですか?

ちゃうわ!今日の題目を何にしようか考えてんねん。

うーん・・・せや!

昨日、脊髄梗塞の症例があったから、今日はそれについて話していこか。

もくじ

脊髄梗塞(spinal cord infarction)とは

脊髄梗塞の概要

脊髄梗塞とは、脊髄への栄養血管の閉塞や血流低下で起こる虚血性壊死の事や。

腰部なら下肢といった具合に、虚血や壊死が起こる部位(脊椎)に応じて様々な症状が出てくるで。

これといった好発年齢層はあらへんとされてるけど、一方で50~60代に多いとするデータもあるわ。

10万人あたり1人程度の発症率で、比較的稀な疾患とされとる。男女差はあらへん。

解剖や栄養血管

ほんで重要なのが解剖や。ここが分かると梗塞する理由も見えてくるで。

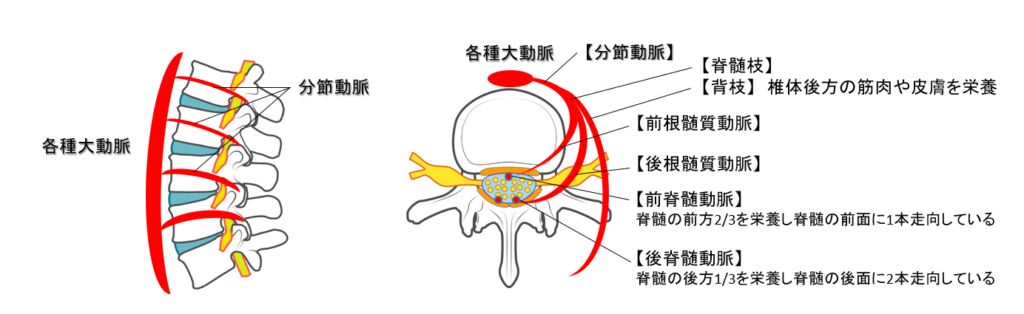

まず以下の点を押さえておいてくれ。

- 脊髄の栄養血管は椎骨・鎖骨下動脈、胸腹部大動脈、内腸骨動脈から派生した分節動脈

- 分節動脈から脊髄枝と背枝に分岐し、背枝は脊椎背側の筋肉や皮膚を栄養する血管になる

- 脊髄枝は前根髄質動脈(anterior radiculomedullary artery)と後根髄質動脈(posterior radiculomedullary artery)に分岐し、それぞれ前脊髄動脈(ASA:anterior spinal artery)と後脊髄動脈(PSA:posterior spinal artery)になる

- 脊髄の前方2/3を前脊髄動脈が、後方1/3を後脊椎動脈が栄養している

つまり大動脈に閉塞や乖離なんかが起きたりすると、その部位の分節動脈も虚血になってしまうって事なんや。

ミクロ的には梗塞が発生する頻度は前脊髄動脈領域が多いらしくて、これは後脊髄動脈は2本走っている事で片方の分もカバーしているからとも言われとる。

ちなみに、この前脊髄動脈領域に病変が起きる事を、前脊髄動脈症候群と呼んでるわ。

各分節動脈から分岐した前/後根髄質動脈は前/後脊椎動脈になるんやけど、この前/後脊椎動脈の多くは退行する事が知られてんねん。

結果として、いくつかの根髄質動脈のみが残るんや。

この残った根髄質動脈が退行した部分の脊椎も栄養してて、これが閉塞すると縦方向に長い梗塞巣を認める形になるんや。

根髄質動脈がどの動脈から分岐しているかは下記の通りや。参考にしてくれや。

大動脈解離なんかの治療後の後遺症で、下肢の感覚異常なんかが起きる事があんねん。これはAdamkiewicz動脈の閉塞が原因の事もあるんやで。

- C1~Th3くらいまで ⇒ 椎骨動脈由来の根髄質動脈

- Th4~Th7くらいまで ⇒ 肋間動脈由来の根髄質動脈

- Th8~ ⇒ Adamkiewicz動脈、内腸骨動脈由来

Adamkiewicz動脈

ちなみにこのAdamkiewicz動脈やけど、これは下行大動脈から分枝された分節動脈から発生する根髄質動脈の一つなんや。

これが大動脈疾患術後の重篤な合併症の脊髄梗塞の原因になる事があって、注意が必要な血管なんやで。

ちなみに梗塞や麻痺を回避する為に、術前にAdamkiewicz動脈を同定して欲しいと言われる事があるんや。

おおよその部位はTh8~L1の間くらいで左側から分枝されて、主にTh-8以下の脊髄を栄養してるんやけど、分枝箇所は個人差があって、多いのがTh9-12で70%強、Th5-8が15%程度、L1-2が10%程度らしいな。

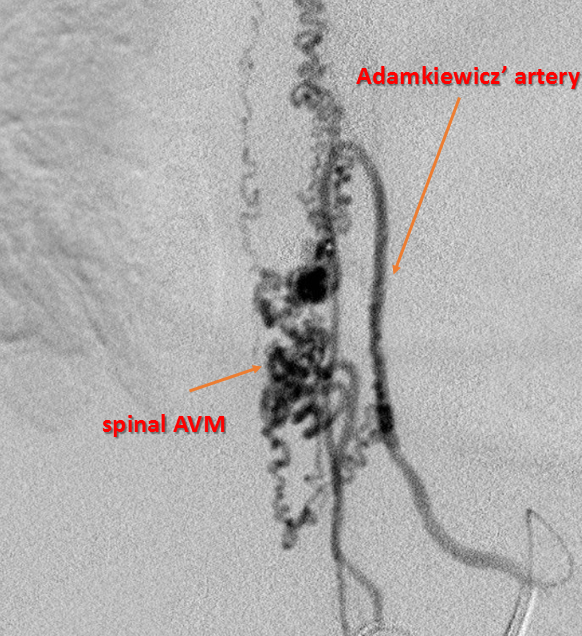

Adamkiewicz動脈は前脊髄動脈に合流する時に特徴的なヘアピンカーブを描く事が知られてて、これが同定のサインになるで。

知らん人はネットで検索すると出てくるで。

以下はAVMのカテで同定された例や。

Case courtesy of Frank Gaillard, Radiopaedia.org

脊髄梗塞の原因

原因は動脈硬化や術後の合併症とかあるんやけど、不明な事も多いな。

主なものとしては次のような項目があげられるで。

- 大動脈手術などの医原的な要素

- 特発性

- 動脈瘤やアテローム血栓性

- 大動脈解離

側副血行路が発達しやすい関係で、脳梗塞と比較して頻度は低いとされとる。

上記に関係して、高血圧、糖尿病、喫煙、高コレステロールなどの生活習慣病もリスクファクターとして挙げられてるで。

脊髄梗塞の臨床症状

臨床症状でよく言われるのが、背中の急激な疼痛や。梗塞する部位によって、四肢麻痺や感覚異常、直腸膀胱障害なんかが出てくるで。

これは圧迫骨折なんかでも見られる症状やな。

脊髄梗塞の治療法

まずは原疾患の治療を行って、その後はリハビリや。例えば大動脈解離に伴う梗塞なら乖離を治療する事やな。

脳と一緒で、梗塞して壊死してまうと、その後の回復は難しい事が多いねん。

ただ発症から早期に治療を開始して改善を認める場合は、予後が比較的良いことも知られてるで。

画像所見

脊髄梗塞の画像所見

続いて画像所見や。

急性期には浮腫と腫大が起きるで。髄内の血管支配にほぼ一致してT2WIでの高信号域を認めて、拡散強調画像で高信号を示すわ。

臨床で主に問題となるのが急性期(亜急性期)やから、その時期の画像所見を記載していくで。

- DWI:高信号(急性期)

- T2WI:高信号(急性期)

- T1WI:等~低信号(急性期)

- 脂肪抑制:高信号(急性期)

- CE:急性期は異常なし、亜急性期には造影効果あり

この辺りは脳梗塞の時と同じような所見やな。

実際の症例

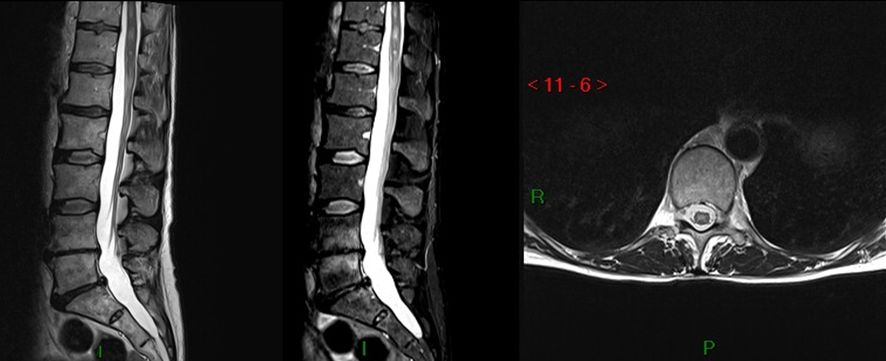

実際の画像や。Th-11付近に脊椎梗塞を認めるで。

T2の矢状断で、Th11-12付近に高信号を認めるやろ。それや。脂肪抑制の方が分かりやすいな。

鑑別診断のポイント

脊髄硬膜外血腫など

同じような臨床所見で鑑別にあがるのが、脊髄硬膜外血腫や。疼痛から神経症状が出るまでにタイムラグがあるのが特徴やな。

他には背中の痛みという事で、大動脈解離なんかがあるで。

他にT2WIで高信号を示す疾患は、多発性硬化症(MS)や横断性脊椎炎があるで。

これらは血管支配領域に一致せーへん分布を示すのが特徴なのと、MSに関しては発症と同時に所見が出てくるで。

脊髄梗塞は脳梗塞と同様に超急性期はMRIでは分からへんから、この点は違いやな。

まとめ

今日のまとめや。ポイントは3つや。

何らかの原因で根髄質動脈が閉塞/虚血に陥る事

根脊髄動脈は大動脈から分岐され、一つの根脊髄動脈がカバーしている範囲は広い

脊髄梗塞の画像所見は脳梗塞とほぼ同じ(つまり拡散強調画像が有効)

根髄質動脈の栄養血管は椎骨動脈、肋間動脈、Adamkiewicz動脈やで。どの範囲を栄養しとるか覚えとるか?

忘れたら戻って確認しておいてや。

世の中には沢山の疾患とそれに対する画像所見があんねん。全てを覚えるのは無理やけど、基本的な疾患は覚えておくべきやと思うてる。

それは撮影している技師はんもしかりや。なんて言っても実際に撮影しているのは技師はんやからな。

そこの読影力が上がってくれば、ワシらもより診断しやすい画像で読影出来るってもんや。

さて、今日はこれくらいにしよかな。

ほな、精進しいやー!